Zwischen nationaler Identität und sprachlicher Vielfalt

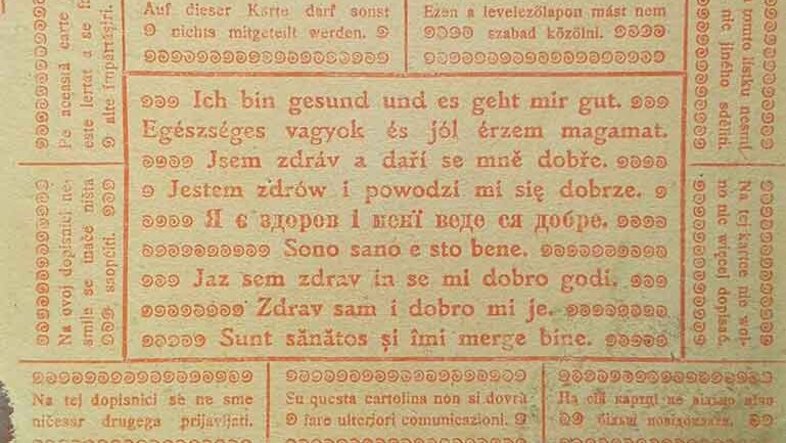

Elf Regimentssprachen, unzählige Dialekte und Deutsch als Kommandosprache. Was wie ein sprachliches Babylon klingt, war in der k.u.k Armee Alltag. "Jeder Soldat hatte aufgrund der Verfassung das Recht, seine Sprache zu sprechen", erklärt Tamara Scheer vom Institut für Osteuropäische Geschichte der Universität Wien. Die wahren sprachlichen, sozialen und kulturellen Hintergründe waren noch vielfältiger.

So wurden Wörter durch den regen Austausch von einer in die andere Sprache importiert oder neu zusammengesetzt. Das Ergebnis waren Mischsprachen, ein "Armeedeutsch" oder "Armeeslawisch": Pragmatisch, anpassungsfähig und fantasievoll. Wie diese bunte Mélange ein Gemeinschaftsgefühl stärkte, zeigt die Historikerin in ihrem FWF-Projekt "Sprachenvielfalt und nationale Identitäten in der k.u.k. Armee".

Wenn Recht in der Habsburgermonarchie zur Pflicht wird

Das Recht auf die eigene Sprache konnte umgekehrt auch zur Pflicht werden. In der Habsburgermonarchie war es nicht unüblich, zweisprachig aufzuwachsen. "Viele Soldaten waren eine mehrsprachige Umgebung gewohnt", so Scheer. Das System sah aber die Ausbildung in der Muttersprache vor, egal welche Sprache im Elternhaus gesprochen wurde. Denn Sprache sei im Laufe des 19. Jahrhunderts immer mehr zu einem Symbol geworden. "Du sprichst eine bestimmte Sprache, also gehörst du zu einer bestimmten Nationalität", erklärt die Wissenschafterin. Unbewusst habe man so das Bewusstsein der Soldaten gestärkt, dass sie zu einer Nationalität gehören, die sie von den anderen abgrenzt.

Auf ihrem Youtube-Channel erzählt Tamara Scheer Life-Hacks, Verschwörungstheorien und Wissenswertes aus der Habsburgermonarchie. 2019 hat sie außerdem mit "Von Friedensfurien und dalmatinischen Küstenrehen" ein Buch mit vergessenen Wörtern der Habsburgermonarchie herausgegeben.

Eine institutionalisierte Möglichkeit, Sprachen zu lernen gab es in der Armee nicht. "Man hat sich nicht engagiert, das zu unterstützen", erzählt Scheer, "das Argument waren immer zu hohe Kosten." Was die Kommandosprache Deutsch betraf, war das unproblematisch. Je nach Bereich umfasste der Wortschatz etwa achtzig unterschiedliche Befehle, die die Soldaten auswendig lernten oder beim Nachbarn abschauten. Doch wenn ein Offizier in ein neues Regiment versetzt wurde, musste er innerhalb von drei Jahren die Regimentssprache lernen. Daran seien viele gescheitert. "Das findet sich auch in den Tagebüchern", so Scheer.

Die Tagebücher der Soldaten

Im Zuge des Projekts wurden die unterschiedlichen Perspektiven der Quellen deutlich. "Liest man nur die Parlamentsprotokolle, dann hat man das Gefühl, alle waren unzufrieden und das System hat nicht funktioniert", erzählt sie. Durch die Erinnerungen und Tagebücher der Soldaten ergebe sich aber ein anderes Bild: "Die fanden es lustig, wenn Offiziere ihre Sprache nicht gut konnten." Dadurch, dass so viele Sprachen durcheinander schwirrten, sei ein Gemeinschaftsgefühl entstanden." Die Mehrsprachigkeit und Sprachenvielfalt wurden zu einem identitätsstiftenden Faktor", so Scheer.Diese Erkenntnis hat sie nicht wirklich überrascht – "Ich komme aus Ottakring", schmunzelt Scheer. Auch im 16. Wiener Gemeindebezirk verwende man Wörter, die aus anderen Sprachen kommen. Das schaffe, genau wie in der Armee, ein Gemeinschaftsgefühl. "Ich musste mich von Büchern lösen, die sagten: Sprache ist Nation und wer dazugehören will, muss sie perfekt beherrschen", erklärt Scheer, "das war nicht so und stimmt auch heute nicht."

Die Stimmung kippt

Mit Ausbruch und Verlauf des Krieges verschärfte sich die Situation. "Am Anfang zieht man mit ausgebildeten Soldaten an die Front", erklärt Scheer, "doch in den ersten Monaten sterben viele." Danach würfle man bunt zusammen, Offiziere sprechen nicht länger die Sprache ihrer Soldaten. Das Problem sei weniger der Kampf an sich, sondern neue Faktoren wie Einsamkeit. Soldaten sitzen tage- und wochenlang im Schützengraben, ohne sich mit ihren Kollegen sprachlich austauschen zu können. Damit wachse auch Unzufriedenheit und Misstrauen.

"Vor 1914 wurden alle Sprachen gleich behandelt", erzählt Scheer. Aber mit Ausbruch des Krieges unterstellten viele Deutsch Sprechende aus Österreich-Ungarn anderen Nationalitäten plötzlich Illoyalität gegenüber dem Kaiser: "Diese wurden dann in der Gruppe schlechter behandelt." Das Resultat war ein Vertrauensverlust der Soldaten in den Rechtsstaat und in ihre Kameraden. "In den Tagebüchern sieht man, wie sich das verstärkt", erzählt Scheer: "Je länger der Krieg dauert, desto mehr spüre man diesen geschriebenen Unterton: "Ach, da sitze ich jetzt mit dem Italiener, ich vertraue ihm nicht." Dabei war das System ja durchaus eines, in dem Kaisertreue und nationale Gesinnung koexistieren konnten – ja, sogar sollten. (sn)