Die Tücken und Lücken der Gesundheitskommunikation

"Wenn präventive Gesundheitskommunikation online und mobil angeboten wird, ist das grundsätzlich eine tolle Sache", sagt Florian Arendt, assoziierter Professor für Gesundheitskommunikation am Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft der Universität Wien. Allerdings bestehe bei einem starken Online-Fokus auch die Gefahr, gewisse Bevölkerungsgruppen zurückzulassen – sprich in der "digitalen Kluft" zu verlieren.

Denn nicht allen Menschen ist es möglich, sich ihre Informationen ausschließlich im Internet zusammenzusuchen; beispielsweise sind insbesondere ältere Personen eventuell nicht in der Lage oder nicht bereit, diese Angebote zu nutzen. "Hier kann eine Ungleichheit im Zugang zu Information entstehen", erklärt Arendt. Dazu kommt im Zeitalter der personalisierten Suchmaschinen, dass nicht alle, die im Web nach Antworten suchen, auch die gleichen Suchergebnisse ausgespielt bekommen – die angebotenen Informationen können stark variieren, je nachdem, welche Suchbegriffe verwendet werden, aber auch abhängig davon, wer danach sucht.

Algorithmen ohne Grenzen?

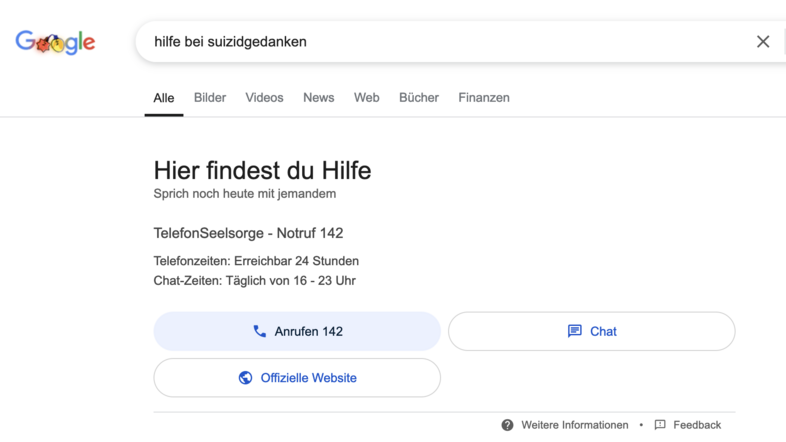

Ein Beispiel dafür hat der Kommunikationswissenschafter in der Studie "Algorithms without frontiers?" untersucht. Darin analysierte er gemeinsam mit Kollegen am Beispiel von Hilfsangeboten zur Suizidprävention, die über die Google-Suchmaschine bereitgestellt werden, wie Algorithmus-bedingte Ungleichheiten die globale digitale Kluft beeinflussen. Dazu nutzten die Forscher*innen autonome Softwareagenten, um Google-Suchen in 17 Ländern und 16 Sprachen zu simulieren.

Suizid-bezogene Suchanfragen können als ein möglicher Anzeiger für akute Suizidalität betrachtet werden, Hilfe sollte daher angeboten werden. Die forschungsleitende Annahme war laut Arendt, dass eingeblendete präventive Hilfsangebote dazu beitragen können, Suizide zu verhindern. Als Reaktion auf gewisse Suchanfragen blendet Google ein so genanntes "Suizidpräventionsresultat" (SPR) ein, eine Box mit hilfreichen Informationen wie etwa Nummern für telefonische Beratungsservices – aber das war eben nicht überall gleichermaßen verlässlich gegeben. Englischsprachige Suchen wie etwa in den USA haben tendenziell die höchste Wahrscheinlichkeit, solche zusätzlichen Suizidpräventionsinformationen angezeigt zu bekommen.

"Wenn ich etwa 'Hilfe bei Suizidgedanken' in Google eingebe, habe ich in manchen Ländern eine höhere Wahrscheinlichkeit, präventive Informationen zu erhalten als in anderen Ländern", fasst Arendt eine Kernaussage der Studie zusammen. Das sei vor allem auch bei Suchanfragen von suizidalen Nutzer*innen, die etwa nach Suizidmethoden suchen, höchst problematisch.

Die Studie von 2017 wurde nach vier Jahren wiederholt. "Wir konnten feststellen, dass sich die Informationsungleichheit zwischen 2017 und 2021 verringert hat", zieht Arendt einen positiven Befund. Dennoch ließ sich auch in der 2021er-Folgestudie Ungleichheit im Zugang zu präventiver Gesundheitsinformation nachweisen – einerseits in Ländern, die für die Untersuchung neu hinzugekommen waren, wie beispielsweise Bahrain, Südafrika oder Schweden. Andererseits blieben auch in mehrsprachigen Ländern, insbesondere bei Konkurrenz mit Englisch, deutliche Unterschiede bestehen. In Indien habe sich etwa gezeigt, dass beim Googeln auf Englisch in mehr als 90 Prozent der problematischen Suchanfragen die Präventionsangebote eingeblendet wurden, bei Anfragen auf Hindu jedoch bedeutend seltener. Bei Anfragen auf Telugu, einer von Millionen an Menschen gesprochenen Sprache, fehlten die Einblendungen der Hilfsangebote gänzlich.

Wenn ich etwa "Hilfe bei Suizidgedanken" google, habe ich in manchen Ländern eine höhere Wahrscheinlichkeit, präventive Informationen zu erhalten als in anderen.Florian Arendt

Über die Resultate wurde nach der Veröffentlichung der Ergebnisse in den Medien berichtet und auch der Suchmaschinen-Provider wurde durch das Studienteam über die Ergebnisse informiert. Diese Forschungsbemühungen haben offenbar Früchte getragen: "Mittlerweile ist der Google-Algorithmus dahingehend angepasst worden, dass diese Ungleichheit, die eine soziale Ungerechtigkeit darstellt, reduziert werden konnte“, erzählt Arendt. "Suchmaschinen-Betreiber sind hier weiterhin gefordert, sie können einen wertvollen Beitrag zur Suizidprävention leisten."

Hilfreiche und schädliche Effekte

Gesundheitskommunikation ist ein weites, multidimensionales Feld, das alle Facetten des Gesundheitsbereichs, verschiedene Kommunikationskanäle und unterschiedlichste Segmente der Gesellschaft umfasst. "Medien, auch neue Medien, haben zweifellos ein präventives Potenzial, können aber auch ein Risikofaktor sein. Aus der Perspektive der Gesundheitskommunikation gilt es herauszufinden, welche hilfreichen und welche schädlichen Effekte ausgelöst werden. Wie können wir die hilfreichen Effekte stärken und die schädlichen Effekte reduzieren oder bestenfalls eliminieren?", umreißt Arendt einen wesentlichen Aspekt seines Forschungsfelds.

Dazu gehört es u.a., sich systematisch anzuschauen, wie Gesundheitsthemen in den Medien dargestellt werden. Wird etwa zu selektiv über Krankheiten berichtet, während andere Erkrankungen nahezu ausgeblendet werden, kann das die Wahrnehmung der Mediennutzer*innen verzerren. "Wenn zum Beispiel der Fokus auf Brustkrebs liegt, kann das die Berichterstattung über andere Krebsarten wie etwa Prostatakrebs verdrängen. So könnte die Relevanz von Prostatakrebs unterschätzt werden, was weitreichende Konsequenzen auf die Prävention haben kann. Solche möglichen Effekte sollte man als medienschaffende Person am Schirm haben", beschreibt der Experte einen sogenannten "Agenda Setting Awareness-Effekt". Die Extremform einer solchen Unterbetonung ist die Tabuisierung. So galten psychische Erkrankungen lange Zeit als Tabuthema. "Die Forschung hat eine Reihe solcher problematischer Darstellungsmuster identifiziert. Die Unter- oder Überbetonung ist nur eines davon", erklärt Arendt.

Zeigefinger versus Bumerang

Gesundheitskampagnen werden regelmäßig eingesetzt, um positiv zu gewissen Gesundheitsbereichen beizutragen: beispielsweise einen gesünderen Lebensstil zu fördern, Vorsorgeuntersuchungen und Impfangebote anzunehmen oder um über Gesundheitsmythen und Stereotype aufzuklären. Solche Kampagnen sorgfältig zu gestalten, so dass die richtige Botschaft bei den Menschen ankommt und unerwünschte Reaktionen vermieden werden, sei alles andere als ein leichtes Unterfangen, auch wenn die Forschungsliteratur Prinzipien für ihre Effektivität und ihren Erfolg anbietet.

Selten funktioniere der erhobene Zeigefinger: "Hier besteht die Gefahr, dass Reaktanz ausgelöst wird, also dass die individuelle Freiheit als bedroht eingeschätzt wird und negative Gedanken und Gefühle gegenüber der Botschaft entstehen. Eine derart konzipierte Kampagne könnte im schlimmsten Fall das Gesundheitsergebnis, das man verbessern möchte, sogar verschlechtern." Ein Beispiel für einen solchen Bumerang-Effekt ist eine Kampagne, die darauf abzielt, den Konsum von zuckerhaltigen Getränken zu reduzieren. Wenn die Kampagne zu stark auf die negativen gesundheitlichen Folgen hinweist, könnten einige Menschen dies als Bevormundung empfinden und aus Trotz sogar mehr zuckerhaltige Getränke konsumieren.

Thema Suizid: Empfehlungen und Hilfe

Berichterstattung

Die Berichterstattung über Suizide ist ein heikles Feld. Allgemein gilt für Medien die Empfehlung, keine Details zu Selbsttötungen bekannt zu geben, um Nachahmungen zu verhindern. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) informiert in einer Broschüre über die Gefahren und Chancen von Medienberichten und wie eine verantwortungsvolle Suizidberichterstattung umgesetzt werden kann.

Telefonseelsorge

Tel.: 142 (Notruf), täglich 0–24 Uhr

Telefon-, E-Mail- und Chat-Beratung für Menschen in schwierigen Lebenssituationen oder Krisenzeiten. Online unter https://www.telefonseelsorge.at/

Bitte Lebe

Tipps und Ratschläge für Kinder und Jugendliche: https://www.bittelebe.at/

Gerade die Gesundheitskommunikation, die konkrete Verhaltensänderungen beabsichtigt, setzt oft auf ein subtiles Spiel mit Emotionen. Angst spielt in einigen Kampagnen eine starke Rolle. Hier sei formative Forschung besonders wichtig - einfach nur bedrohliche Szenarien zu zeichnen ist oft nicht zielführend: "Eine erhöhte Bedrohungsempfindung kann schon eine wichtige Bedingung sein, dass Personen aufpassen und beginnen, das gesundheitsrelevante Problem ernst zu nehmen. Aber neben dieser erhöhten Bedrohungsempfindung ist auch eine hohe Bewältigungsempfindung ganz entscheidend, also das Gefühl, mit der konkreten gesundheitsrelevanten Bedrohung auch umgehen zu können: Was kann ich persönlich dagegen tun?"

Formative Forschung ist ein Prozess, um die Wirksamkeit von Kampagnen zu verbessern. Schlüsselbegriffe dabei sind "Targeting" und "Tailoring", also im Prinzip das Zuschneiden von Botschaften auf bestimmte Zielgruppen, die je nach ihren jeweiligen Mediennutzungsvorlieben gezielt angesprochen werden sollen.

Wissensklüfte im Fokus

Von welcher Seite man Gesundheitskommunikation auch betrachtet, ein Kernelement ist der Zugang zu Information. Neben der "digitalen Kluft" steht also auch die "Wissenskluft" im Fokus der Forschung in diesem Bereich. Der Begriff Wissenskluft beschreibt die ungleiche Verteilung von gesundheitsrelevantem Wissen innerhalb einer Gesellschaft, die etwa durch soziale, wirtschaftliche oder bildungsbezogene Unterschiede beeinflusst werden kann. So lasse sich häufig empirisch beobachten, dass Personen mit höherem Bildungsniveau Informationen schneller aufnehmen, verstehen und anwenden können als Personen mit niedrigerem Bildungsniveau.

"Wenn es neue Informationen gibt, etwa im Rahmen von Gesundheitskampagnen oder aber auch in den Nachrichten, kann es sein, dass die Wissensunterschiede zwischen denjenigen, die am Anfang schon mehr wissen, und denjenigen, die anfänglich weniger über ein gesundheitsrelevantes Problem wissen, über die Zeit sogar zunehmen", ortet Arendt ein maßgebliches Problem. Umgelegt auf Kampagnen könne das bedeuten, dass Menschen mit einer höheren formalen Bildung von Informationen über neue Präventionsmöglichkeiten oder Therapieoptionen mehr profitieren: Die ungewollte Nebenwirkung einer Kampagne könnte also sein, dass die Kluft im Wissen sogar steigt.

"Man kann gewisse Effekte schwer vorhersagen. Wir haben jedoch aus der empirischen Forschungsliteratur und unserem theoretischen Verständnis über Medienwirkungen einige wichtige Anhaltspunkte, die uns leiten können. Daher ist es wichtig, solche Botschaften vorab in einer vorbereitenden (formativen) Forschung zu testen – also bevor die Kampagne startet. Am besten geschieht dies in einer experimentellen Studie, in der verschiedene Versionen der Botschaften miteinander verglichen werden, basierend auf den Prinzipien einer randomisierten kontrollierten Studie", sagt Arendt. Denn Gesundheitskampagnen kosten viel Geld, oft Steuergeld. "Daher sollten auch seitens der Gesundheitspolitik vermehrt Anstrengungen unternommen werden, diese effektiver umzusetzen", betont der Kommunikationsexperte: "Die Werkzeuge dafür sind vorhanden."