Getrennte Betten, verwobene Güter: Ehen vor Gericht

Frauen verlangen in Österreich öfter die Scheidung als Männer – daran hat sich in den vergangenen Jahrhunderten nichts geändert. Andrea Griesebner und ihr Team vom Institut für Geschichte der Uni Wien erforschen Eheprozesse vor kirchlichen und weltlichen Gerichten von Mitte des 16. bis Mitte des 19. Jahrhunderts und schaffen damit eine umfangreichte Datenbank.

Gerichtsverfahren, Scheidungen, Güterteilung: Diese drei Themen waren auch für katholische Ehepaare der Habsburger Monarchie in den vergangenen Jahrhunderten wohl relevanter, als viele vermuten würden. Die Forschungen von Andrea Griesebner und ihrem Team zeigen, dass katholisch getraute Ehepaare eine "schlechte" Ehe nicht immer als Schicksal akzeptierten, sondern vor allem Ehefrauen sich an die Kirchengerichte (bis 1783) bzw. an die weltlichen Gerichte (ab 1783) wandten, um eine Scheidung von Tisch und Bett zu erreichen. Die Wissenschafter*innen erforschen, wie getrennte Ehepaare die Scheidungsfolgen regelten – von der Trennung der ehelichen Güter bis zur Obsorge der Kinder.

Online-Webportal legt wichtigen Forschungs-Grundstein

Begonnen hat alles mit einem Brief aus dem 18. Jahrhundert, den Andrea Griesebner zufällig während einer Archivrecherche gefunden hat: Darin schrieb eine Frau an ihren Ehemann, dass sie einverstanden sei, wenn er sich von ihr scheiden lassen wolle. "Das hat mich irritiert, weil mir nicht klar war, dass sich im katholischen Niederösterreich des 18. Jahrhunderts Menschen scheiden lassen konnten", sagt Griesebner. Gefördert vom FWF und der ÖNB hat das Forschungsteam in den vergangenen zehn Jahren rund 70.000 Seiten Konsistorialprotokolle der Kirche und rund 10.000 Seiten Akten der weltlichen Gerichte durchgearbeitet.

Insgesamt wurden die Eheverfahren von knapp 2.200 Ehepaaren unterschiedlicher sozialer Schichten – vom Hochadel bis zu Tagelöhner*innen – untersucht. Eine Tendenz lässt sich bei den gescheiterten Ehen quer durch die vergangenen Jahrhunderte erkennen. "Bei drei Viertel der untersuchten Verfahren waren es Frauen, welche – wie es damals hieß – die Scheidung von Tisch und Bett beantragten. Physische Gewalt war schon damals das häufigste Scheidungsargument", erklärt Griesebner.

Die Kirche erlaubte nur strittige Scheidungen und genehmigte dem klagenden Eheteil oft nur eine zeitlich befristete Trennung von Tisch und Bett. Die Quellen zeigen, dass viele Ehefrauen sich nach Ablauf dieser "Toleranzzeit" weigerten, erneut mit ihren Ehemännern zusammenzuleben. Taten sie es nicht, so hatte das Kirchengericht – abgesehen der Drohung der Exkommunikation – jedoch wenig Möglichkeiten, sie dazu zu zwingen.

Einführung der einverständlichen Scheidung

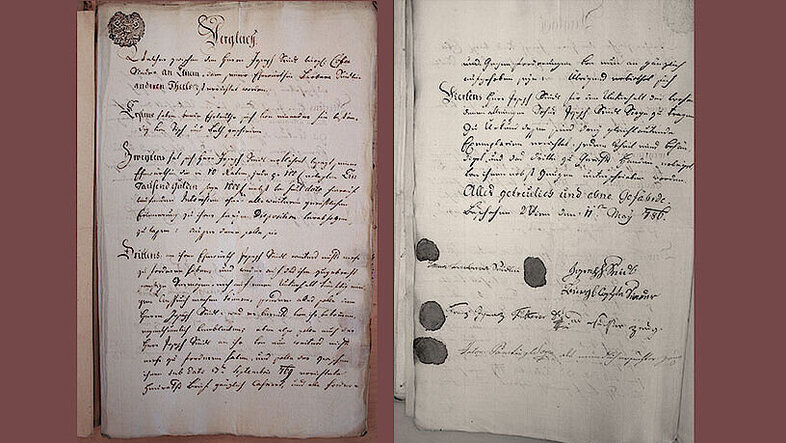

Das Josephinische Ehepatent übertrug 1783 die Eheverfahren von der Kirche an die weltlichen Ortsgerichte und führte die einverständliche Scheidung ein. Die Begründungen für das Verbot der strittigen Scheidungen lesen sich, so Andrea Griesebner, ganz ähnlich wie die Begründungen der Gegenwart, die Verschuldensscheidung abzuschaffen. In bemerkenswerter Analogie zu heutigen Positionen argumentierten die "Aufklärer" mit dem höheren Prozessaufwand und dem Bestreben, das "Schmutzwäschewaschen" vor Gericht zu verhindern. In der Praxis führte die Abschaffung der strittigen Scheidungen vor allem dazu, dass Ehefrauen auf ihnen zustehendes Vermögen verzichteten, um die Unterschrift des Ehemannes zu dem gesetzlich vorgeschriebenen Scheidungsvergleich zu erhalten.

Die Projekte "Ehen vor Gericht" wurden von 1. Oktober 2011 bis 30. September 2020 unter der Leitung von Andrea Griesebner am Institut für Geschichte an der Universität Wien durchgeführt und vom FWF und der Österreichischen Nationalbank (OeNB) gefördert. Im Rahmen der Projekte entstand das Webportal "Ehen vor Gericht", welches laufend erweitert nun als Version 3.0. auf Deutsch und Englisch frei zugänglich ist. Integriert ist zudem eine Datenbank, in welcher die Eckdaten zu den Eheverfahren der 2.193 erhobenen Ehepaaren abgerufen werden können.

Bürgerliches Recht entwarf patriarchales Ehemodell

Auch die zivilrechtlichen Kodifikationen – das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch (ABGB) von 1786 und vor allem das ABGB von 1811 – stärkten die Positionen der Ehemänner, indem sie als gesetzliches Ehegüterregime die Gütertrennung verankerten. Die bürgerlich-patriarchale Logik des ABGB von 1811 zeigt sich, so Andrea Griesebner, zudem in der Bestimmung, dass der Ehemann bei Gütertrennung das Vermögen der Ehefrau verwaltet und den Fruchtgenuss erhält und es verschob die Obsorgeregelung zuungunsten der Ehefrau. Es bestimmte, dass nach einer Scheidung die Töchter ab dem siebten und die Söhne ab dem vierten Lebensjahr in die Obsorge des Vaters zu übergeben waren.

"Besonders interessant ist, dass nahezu alle untersuchten Ehepaare die Gütertrennung umgingen, indem sie im Ehevertrag weiterhin die im Erzherzogtum über Jahrhunderte übliche Gütergemeinschaft vereinbarten", sagt Griesebner. Das Forschungsprojekt zeigt, dass über die Ehe auch jene Geschlechterordnung weitergegeben wurde und wird, die oft als naturgegeben angesehen wird. "Das ABGB von 1811 entwarf ein bürgerlich-patriarchales Ehemodell, dessen Auswirkungen bis heute spürbar sind. Abgesehen vom Themenfeld Ehescheidung bieten die Forschungsergebnisse einen wichtigen Beitrag zur Ökonomie-, Alltags-, Rechts- und Geschlechtergeschichte", erklärt die Historikerin. (lk)