Displaced Persons in Österreich: Flucht, Migration und Neuanfang nach 1945

Migration ist kein neues Phänomen – und was wir heute erleben, steht in einem historischen Kontext, der oft unterschätzt wird. "Im Vergleich zum Zweiten Weltkrieg und der unmittelbaren Nachkriegszeit erscheinen selbst die großen Migrationsbewegungen der Jahre 2015 und 2017 gering – sie machen nur einen Bruchteil dessen aus", sagt die Zeithistorikerin Kerstin von Lingen. Im Jahr 1945 ist Österreich ein armes Land, vieles ist vom Krieg zerstört. Flüchtlinge stellen zu Kriegsende rund fünf Prozent der Gesamtbevölkerung und die meisten sind in großen "Displaced Person Camps" untergebracht. "Eines der größten Camps in Österreich war in Linz, wo 10.000 Menschen lebten und auf ein besseres Leben, meist die Emigration nach Übersee, warteten. Wir nennen das 'Being in Transit', und dieser Status konnte manchmal zwei, drei Jahre dauern", so die Zeithistorikerin.

Sie leitet derzeit zwei große Forschungsprojekte zur Migration nach 1945: Im FWF-Projekt "Norms, Regulation and Refugee Agency" untersuchen von Lingen und ihr Team die Migrationsbewegungen, die von österreichischen Displaced Persons-Lagern ausgingen. Im ERC-Projekt "Global Resettlement Regimes" stehen die Wechselwirkungen zwischen dem Engagement der Alliierten und humanitärer Organisationen in Flüchtlingslagern in Europa und Asien im Fokus. “Man kann heute keine nationale Geschichte mehr schreiben – und das wollen wir auch gar nicht. Uns interessieren die transnationalen Verbindungen von Migrationsströmen nach dem Zweiten Weltkrieg”, so die Projektleiterin.

Internationale Konferenz: Being in Transit von 25. bis 27. Mai 2025

Die Konferenz “Being in Transit” findet im Rahmen des ERC-Projekts „GLORE. Global Resettlement Regimes: Ambivalent Lessons learned from the Postwar (1945-1951)” von 25. bis 27. Mai 2025 im Hotel Regina statt. Die auf der Konferenz präsentierten Beiträge bieten Einblicke in sehr unterschiedliche und doch oft zeitgleiche Formen des „Being in Transit“. Sie analysieren die Räume, Netzwerke und Kontinuitäten des Transits, die von spezifischen Orten bis hin zu internationalen Pfaden reichen, auf denen Menschen und Ideen reisen können, und erörtern Zufluchtsorte in Europa, Asien, Nord- und Südamerika, Afrika und Ozeanien.

Buchpräsentationen im Rahmen der Konferenz:

"A History of Displaced Knowledge", Donnerstag, 22. Mai, 18:30 Uhr, Fachbereichsbibliothek Zeitgeschichte, Campus

“Refugee Voices in Modern Global History”, by Peter Gatrell, Katarzyna Nowak, Lauren Banko and Anindita Ghoshal, Sonntag, 25 Mai, 18 Uhr, Hotel Regina, Salon Franz Joseph

Nähere Informationen zur internationalen Konferenz

Das gesamte Programm zum Download (PDF)

Heiratsprogramm Down Under

„Wir stoßen natürlich in Zuge unserer Recherchen auf unglaublich spannende und oft auch bewegende Fluchtgeschichten“, so von Lingen: „Besonders interessant ist es, wenn wir uns solche Bewegungen für ganze Bevölkerungsgruppen anschauen.“ Hier ist Australien ein gutes Beispiel, da das Land 1931 erst von Großbritannien unabhängig wurde und nach Kriegsende sehr aktiv Bevölkerungspolitik betreibt. So fand das Forschungsteam Dokumente, in denen Australien Displaced Persons „bestellt“, so brauchten sie z.B. „nochmal 10.000 Arbeiter*innen“ für neue Fabriken, am liebsten aus Polen oder dem Baltikum, „blonde Migranten werden bevorzugt“. „Das ist jetzt kein Witz, das steht wirklich so in den Unterlagen. Für Frauen gab es z.B. auch eigene Heiratsprogramme mit australischen Bauern“, erzählt die Zeithistorikerin.

Buchtipp zum Thema: Displaced Knowledge

Das Buch „Refugees from National Socialism in Australia. A history of displaced Knowledge“ von Philipp Strobl verfolgt die Ideen und das Wissen im kulturellen Gepäck österreichischer Flüchtlinge, die wegen des Nationalsozialismus nach Australien migriert sind. 26 ganz unterschiedliche Geschichten erzählen vom Transfer von kulturellem Kapital, wie zum Beispiel einem Tiroler, der in den australischen Blue Mountains erfolgreich die ersten Skilifte baute.

Stationen eines Lebens

Für beide Projekte – das ERC Advanced Grant GLORE-Projekt “Global Resettlement Regimes: Ambivalent Lessons learned from the Postwar (1945-1951)” und das FWF-Projekt “Norms, Regulation and Refugee Agency: Negotiating the Migration Regimes“ – arbeitet das Team um von Lingen eng mit dem Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien der Universität Osnabrück zusammen. Konkret mit Christoph Rass, der mit seinem Team historische Migrationsdaten auswertet, wie Unterkunfts-, Schiffs- oder Flugzeuglisten, etc. und die zur Archivierung und weiteren Forschungszwecken in den Arolsen Archives abgelegt sind.

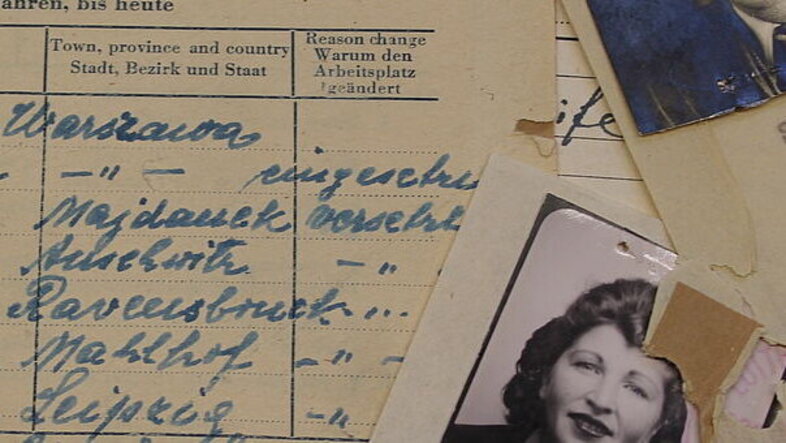

Zudem legten die Alliierten für jede Displaced Person sogenannte Personalkärtchen an, die ihre jeweiligen Stationen abbilden und idealerweise mit dem Zielort der Emigration, wie zum Beispiel Kanada, enden. „Insgesamt sind es über 14 Millionen Datensätze, also das kann man in einem Forscherleben nicht aufarbeiten“, sagt von Lingen: „Mit diesen Personalkarten haben die Alliierten versucht, sich in den Nachkriegslagern ein Bild zu verschaffen: Wer hat überlebt? Woher kommen sie, wo wollen sie hin? Und das ist auch die Idee hinter unseren Projekten: Wir wollen diese Bewegungen sichtbar machen und Muster erkennen.“

Mit Digital Humanities Lebenswege visualisieren

Durch ihren Zugang zu den Arolsen Archives können die Forscher*innen auf diese umfangreiche Datenbank zugreifen und dementsprechend filtern. „Wir erstellen sogenannte Sample Groups, wie zum Beispiel Kinder in den Alliierten-Camps in Österreich unter fünf Jahren. Von dort können wir dann weiterarbeiten und schauen, ob sie mit ihren Eltern dort waren oder nur mit der Mutter, etc.“, erklärt von Lingen.

Im größeren Maßstab lassen sich zum Beispiel die Lebenswege von 10.000 Displaced Persons aus österreichischen Lagern visualisieren. Die Zeithistoriker*innen sehen, dass es im November 1946 einen großen Migrationsstrom nach Paraguay gab. Ein Blick in die Akten zeigt dann, dass die Behörden in Paraguay zu dem Zeitpunkt besonderen Bedarf an Arbeitskräften angemeldet hatten und so wurden auf einen Schlag 30. 000 Menschen umgesiedelt.

80 Jahre Kriegsende – Veranstaltungen an der Historisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät

Am 8. Mai 2025 jährt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs zum 80. Mal. Dieser Tag markiert die bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht und das Ende eines der verheerendsten Kriege der Menschheitsgeschichte. 80 Jahre nach Kriegsende bleibt es eine zentrale Aufgabe, die Erinnerung wachzuhalten. Die Auseinandersetzung mit den Lehren aus dieser Zeit ist entscheidend für das Bewahren von Frieden und Demokratie. Zu den Veranstaltungen

Nicht an Müttern interessiert

Mit solch großen Datensätzen lassen sich detailliert spannende Fragestellungen bearbeiten. So forscht Franziska M. Lamp-Miechowiecki in ihrer Dissertation im Rahmen des FWF-Projekts „Norms, Regulation and Refugee Agency” zu Single Mother Families in österreichischen Lagern. Dabei geht es um Frauen, die ohne männlichen Familienvorstand migrieren müssen. „Viele Familien sind ja damals auseinandergerissen worden, die Männer oft verschollen oder tot. Das war für diese Frauen oft schwierig, weil die aufnehmenden Länder überhaupt nicht an einer Mutter mit z.B. vier Kindern interessiert waren“, so von Lingen: „Viele verfolgen daher eine klare Strategie. Da man generell als Familie schneller ins Ausland gelangte, heiraten sie im Lager, um gemeinsam nach Australien oder die USA zu reisen. Dort angekommen geht man getrennte Wege.“

Das Dilemma der Volksdeutschen

Ein weiteres Projekt des Zeithistorikers Philipp Strobl erforscht volksdeutsche Gruppen und den Umgang Österreichs mit ihnen. „Mir ist es sehr wichtig, die Zwangsmigration der Volksdeutschen in die Forschung mit einzubinden und es aus der ‚rechten Ecke‘ rauszuholen“, betont von Lingen: „Wenn wir die Volksdeutschen als Migrationsgruppe nach 1945 begreifen, die ebenfalls auf alliierte Hilfe angewiesen war, dann sehen wir auf logistischer Ebene natürlich ganz ähnliche Probleme wie bei den ehemaligen Zwangsarbeitenden oder bei den Überlebenden des Holocaust. Wie werden sie untergebracht? Wo finden sie Arbeit? Wie soll es überhaupt weitergehen?“

Plötzlich wird den Donauschwaben 1945 gesagt, dass sie Deutsche sind und dorthin umgesiedelt werden, aber weder die Alliierten noch Österreich fühlt sich für sie zuständig. Viele hängen über Jahre in irgendwelchen Camps fest, ohne Zugang zu Lebensmittelversorgung oder Arbeitsmarkt, „Das sind teilweise Geschichten von ganz massiver Ausgrenzung. Gerade in Österreich, im katholischen ländlichen Raum, waren sie Outsider, auch da die Volksdeutschen oft protestantisch waren.“

Transit. Der Podcast zur Migrationsgeschichte

Im Rahmen des am Institut für Zeitgeschichte initiierten Podcasts "Transit" sprechen Franziska Lamp-Miechowiecki und Philipp Strobl mit Expert*innen über Kernthemen der Migrationsgeschichte des 20. Jahrhunderts. In der Podcast-Reihe wird Fachwissen zur Migrationsgeschichte in Form von übersichtlichen Interviews präsentiert und auf gängigen Podcast-Platformen, wie Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music und Podbean, sowie auf dieser Projektseite zugänglich gemacht. Zum Podcast

Tragische Rückkehr

Es gibt natürlich auch unter den Holocaust Überlebenden tragische Schicksale, die endlich aus Mauthausen oder Dachau befreit nach Polen zurückkehren und vor dem Nichts stehen: die Dörfer sind leer, ihre Angehörigen tot, in Städten haben oft Nachbarn die Wohnungen übernommen. „Das sind ganz brutale Geschichten. Viele der Überlebenden machen sich dann mit letzter Kraft wieder auf nach Deutschland oder Österreich, um dort in den Lagern zu warten, bis sie von den Alliierten in eine bessere Zukunft nach Übersee gebracht werden“, so von Lingen.

Die Alliierten und die International Refugee Organization (IRO) kümmern sich darum, dass die langen Reisen in die Emigration bezahlt werden. „Es geht ja immer um Geld. Wenn ich gerade ein Konzentrationslager überlebt habe, kann ich mir kein Schiffsticket nach Australien leisten. Oft sind es Unternehmen, die diese Reise sponsern, wie z.B. der Pharmaverband im Fall von Australien, der 10. 000 Schiffspassagen für Arbeiter*innen bezahlte.“

Die Organisation der Wanderbewegungen

Viele verschiedene Stellen waren für die geregelte Organisation der Repatriierung und Emigration nach Kriegsende zuständig, von der UN, den Alliierten bis hin zu nationalen Stellen, Kirchen und Interessensvertretungen wie z.B. der Israelitischen Kultusgemeinde in Österreich. „Was man als Verwaltung nicht möchte, ist dass jeder individuell losläuft und irgendwo strandet“, sagt von Lingen: „Migrant*innen müssen gemanagt werden, es soll alles geordnet und geregelt stattfinden.“

In den Camps werden die Reisen dann jeweils organisiert und die Menschen anhand der oben genannten Personenkarten administriert. „Viele der Displaced Persons haben nichts zu verlieren und wollen nicht nach Hause oder auch gar nicht in Europa bleiben. Dadurch bekommt das Ganze diese globale Dimension. Auch weil sich gerade Australien oder Kanada stark für die Arbeitsmigration öffnen. So kommt es zu diesen großen, langen Reisen – und die sind spannend zu erforschen.“

Projektdetails: Migrationsströme der Nachkriegszeit

„Norms, Regulation and Refugee Agency: Negotiating the Migration Regimes“, (Displacement and Resettlement in Austria after 1945), 2022-2025, FWF Project (Förderlinie DACH, zusammen mit der Universität Osnabrück, Christoph Rass und Frank Wolff).

In diesem Projekt wird die These vertreten, dass die Migrations- und Flüchtlingsbewegungen nach dem Zweiten Weltkrieg zur Etablierung neuer Migrationsregime geführt haben. Das Projekt präsentiert eine neue, akteursbasierte Geschichte des Umgangs mit Migrationsbewegungen in Österreich und Deutschland nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs.

“Global Resettlement Regimes: Ambivalent Lessons learned from the Postwar (1945-1951)”, (Displaced Persons in Europe and Asia after 1945 in a global perspective), 2023-2028, ERC Advanced Grant GLORE.

In diesem Projekt wird die These vertreten, dass in den späten 1940er und 1950er Jahren globale Umsiedlungsregime entstanden sind. Frühere Forschungen zu Vertreibung und Umsiedlung haben die Nachkriegserfahrungen in Europa (nach dem Holocaust) und in Asien (z. B. in China) im Allgemeinen als getrennte Bereiche behandelt. Im Gegensatz dazu zeigt dieses Projekt die Verbindungen zwischen der europäischen und der asiatischen Sphäre auf und verknüpft sie mit Australien und Amerika.

- Schwerpunkt: Lernen aus der Vergangenheit

- Institut für Zeitgeschichte

- Website von Kerstin von Lingen

- „Norms, Regulation and Refugee Agency: Negotiating the Migration Regimes“

- ERC Advanced Grant GLORE “Global Resettlement Regimes: Ambivalent Lessons learned from the Postwar (1945-1951)”

- Transit. Der Podcast zur Migrationsgeschichte