Warum in der Physik alles an der Gravitation hängt

Von den vier fundamentalen Wechselwirkungen der Physik tanzt die Gravitation aus der Reihe: Im Gegensatz zu Elektromagnetismus und den beiden Kernkräften entzieht sie sich bisher den Regeln der Quantenphysik. Doch ohne eine Theorie der Quantengravitation bleibt unser Verständnis der Welt unvollständig.

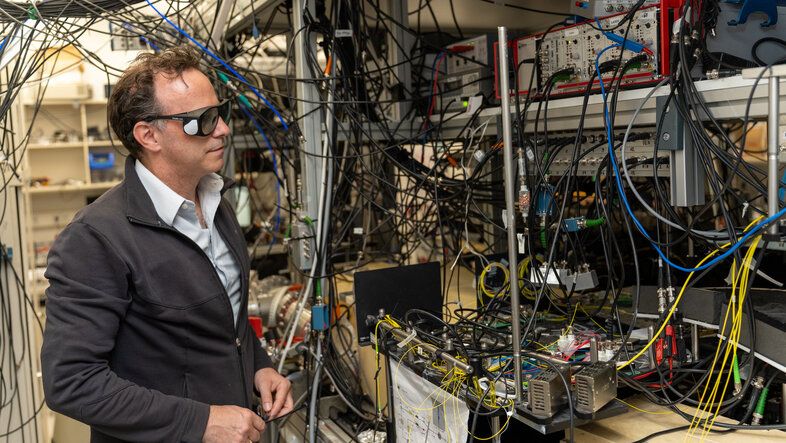

Obwohl er den Begriff "Weltformel" persönlich nicht so gerne hört, forscht Markus Aspelmeyer, Professor für Physik an der Universität Wien, an genau diesem notorischen Problem, das die Physik schon gut ein Jahrhundert in Atem hält. "Wir haben auf der einen Seite die Quantentheorie und auf der anderen eine Theorie der Gravitation: die Einstein'sche Allgemeine Relativitätstheorie. Das Problem ist nur: Beide können nicht gleichzeitig richtig sein", sagt der Leiter der Gruppe Quantum Foundations and Quantum Information on the Nano- and Microscale im Podcast-Gespräch.

Entweder Quanten – oder Einstein

Um das Problem zu knacken, haben er und sein Team eine Reihe von Experimenten entwickelt, die eines Tages in einem Showdown enden sollen: "Ausgang A heißt: Allgemeine Relativitätstheorie ist falsch und Ausgang B: Quantentheorie ist falsch. Und es gibt nur zwei mögliche Ausgänge bei dem Experiment." Müsste Aspelmeyer wetten, wäre der Ausgang jedoch recht klar für ihn: "Ich wäre bis aufs Mark geschockt, wenn die Quantentheorie nicht recht behalten würde."

Ich wäre bis aufs Mark geschockt, wenn die Quantentheorie nicht recht behalten würde.Markus Aspelmeyer

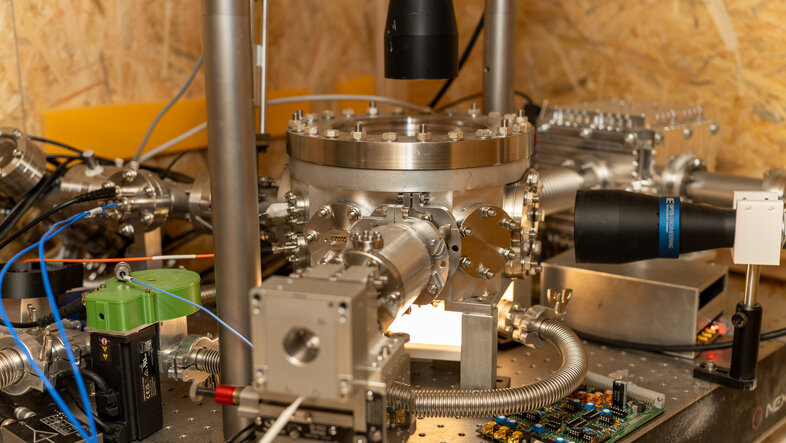

Eines der Gravitationsexperimente ist gut abgeschirmt von Umwelteinflüssen in einem Bergstollen des Conrad Observatoriums am Trafelberg in Niederösterreich installiert, die anderen Quanten-Experimente befinden sich an der Fakultät für Physik der Uni Wien in der Boltzmanngasse im 9. Bezirk. Alle Aufbauten sind darauf ausgerichtet, eines Tages die Tür für ein neues Verständnis von Natur und Universum aufzustoßen.

Warum das Experiment spätestens in 15 Jahren Ergebnisse liefern muss, mit welchem Quantenpionier er gerne einmal auf ein Bier gegangen wäre und warum Zufälle in der Quantenwelt logisch sind – das und viel mehr verrät Quantenphysiker Markus Aspelmeyer im Podcast. Jetzt reinhören!

Quantenphysik und Gravitation: Wie passt das zusammen?

Podcast-Tipp: Paradox

Was passiert, wenn Teilchen an zwei Orten gleichzeitig existieren können und Informationen sich über weite Entfernungen teleportieren? PARADOX, der offizielle Podcast des Exzellenzclusters quantA, taucht in die Welt der Quantenphysik ein und erklärt, warum diese Technologien unsere Zukunft prägen.

Moderator Moritz Brehm spricht mit Forschenden aus allen Karrierestufen – von Doktorand:innen bis Professor:innen – und bereitet komplexe Themen verständlich auf. Die Gespräche finden größtenteils auf Deutsch statt und sind auf YouTube, Soundcloud und Spotify verfügbar.

Der FWF-Exzellenzcluster Quantum Science Austria (quantA) vereint über 60 Forschungsgruppen in Innsbruck, Wien, Linz und Klosterneuburg und wird mit insgesamt 35 Mio. Euro gefördert.

Aspelmeyer studierte Physik und Philosophie in München und promovierte an der LMU. Nach Stationen u.a. bei Anton Zeilinger baute er in Wien eine der weltweit renommiertesten Gruppen zur Erforschung von Quanten- und Gravitationsphänomenen auf. Seine Arbeiten wurden vielfach ausgezeichnet, u.a. mit ERC Grants, dem START-Preis und dem Bessel-Forschungspreis.

- Aspelmeyer Group

- Quantum Science Austria – Exzellenzcluster führender österreichischer Institutionen

- Forschungsgruppe Quantenoptik, Quantennanophysik und Quanteninformation

- UNESCO Internationales Jahr der Quantenwissenschaft- und Technologie (IYQ 2025)

- Veranstaltungen der Uni Wien im Quantenjahr