Die Verschränkung von Physik und Philosophie

Einst erfunden, um die Strahlung von Schwarzkörpern und die Bewegung von Elektronen um den Atomkern zu beschreiben, ist Quantenphysik heute aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken: Sie steckt hinter den Halbleiterchips unserer Computer, ermöglicht Satellitennavigation sowie Laser, und lässt sich für bildgebende Verfahren in der Medizin wie MRT nutzen – kurzum, ohne Quantenphysik ist das Informationszeitalter undenkbar.

Grundsätzlich erlaubt es die Quantenforschung, unsere Welt so genau zu beschreiben wie noch nie zuvor. Die Erfolgsstory Quantenphysik haben Forscher*innen der Universität Wien an entscheidenden Stellen mitgeschrieben. Die Geschichte der Quantenforschung an unserer Uni beginnt aber nicht mit technischen Fragestellungen, sondern, gewissermaßen als Prolog, mit einer philosophischen Auseinandersetzung.

Ein produktiver Konflikt

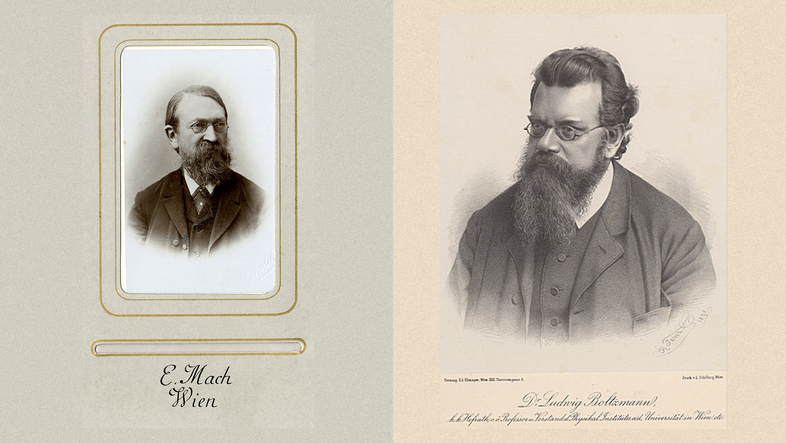

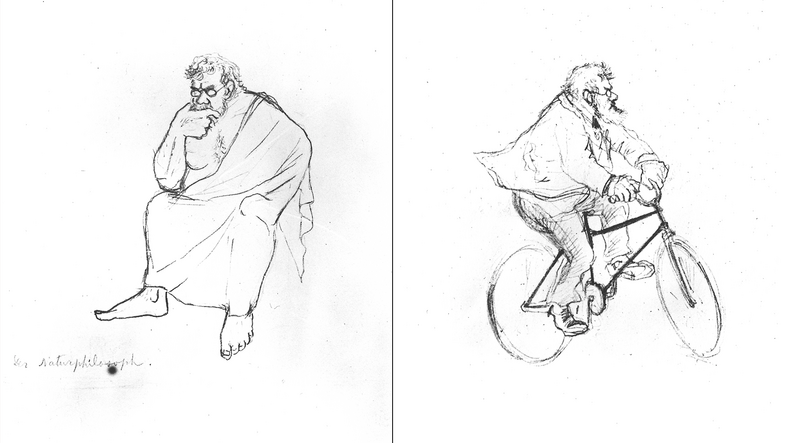

Es waren die berühmten Physiker Ernst Mach und Ludwig Boltzmann, die sich im Fin-de-Siècle-Wien philosophisch in die Haare gerieten. Dabei ging es um die Rolle von Wahrscheinlichkeiten, die Boltzmann in die Physik einführte. "Noch heute sind viele wie damals der Ansicht, dass Wahrscheinlichkeiten daher rühren, dass wir nicht alles über ein System wissen, und dass wir sie loswerden könnten, wenn wir Zugriff auf eine darunterliegende Realität hätten", erklärt der Physiker Flavio Del Santo.

Eventtipp: Science & Coffee! Mit Markus Aspelmeyer

Auf einen Kaffee mit einem Quantenphysiker: Treffen Sie Markus Aspelmeyer, Professor für Physik an der Universität Wien für einen spannenden Einblick in aktuelle Forschungsergebnisse aus der Quantenforschung. Stellen Sie Fragen, diskutieren Sie mit und lassen Sie sich von der Welt der Quanten überraschen.

Wann: 2. Oktober 2025, 18:00-20:00 Uhr

Wo: Cafe phil, Gumpendorfer Straße 10–12, 1060 Wien

Eventtipp: Entdecken Sie die Zukunft der Quantenforschung

Im Online-Webinar am 21. Oktober 2025, 17:00 – 18:15 Uhr, präsentiert Philip Walther brandaktuelle Forschungsergebnisse. Unter seiner Leitung wurde ein Mini-Quantencomputer entwickelt, der im Juni 2025 ins Weltall geschickt wurde. Die Teilnehmenden erfahren, wie Innovationen aus der Quantenwelt unser Leben und die Wissenschaft nachhaltig verändern können.

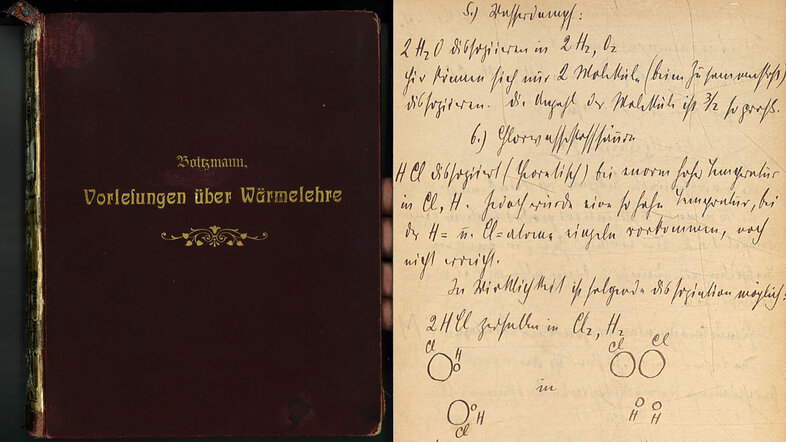

Del Santo forscht an der Uni Wien zu fundamentalen und philosophischen Fragestellungen innerhalb der Quantenphysik. Zudem hat er über die Geschichte der Wiener Quantenforschung publiziert. Er kennt die Knackpunkte der Debatte zwischen Mach und Boltzmann. Denn letzterer war im Gegensatz zu seinem Kollegen davon überzeugt, dass Wahrscheinlichkeiten nicht von Unwissen herrühren, sondern selbst grundlegend sind: "Boltzmann ging davon aus, dass statistische Gesetze die Basis unserer Physik darstellen."

Das Spannende: Dieser Streit ist bis heute nicht beigelegt, vielmehr durchzieht er fortdauernde Debatten rund um die Interpretation der Quantenphysik, die selbst mathematische Objekte enthält, über deren Realität unter Physiker*innen und Philosoph*innen kein Konsens herrscht. Was bedeuten etwa Überlagerungszustände, wo Teilchen mehrere Wege gleichzeitig zu gehen scheinen? Auch ein bloßer Rechentrick, oder ist die Welt fundamental unbestimmt?

Wie bereits Mach und Boltzmann auffiel, können wissenschaftliche Theorien, selbst wenn wir sehr genau wissen, wie wir sie anwenden, solche philosophischen Problemfälle enthalten. Das gilt für die statistische Physik, aber umso mehr für die Quantenforschung. Damit setzte die Debatte zwischen diesen beiden Physikern den Kurs für die Quantenphysik in Wien, die sich bis heute in großem Maße konzeptionellen Fragestellungen widmet.

Talenteschmiede Exner Kreis

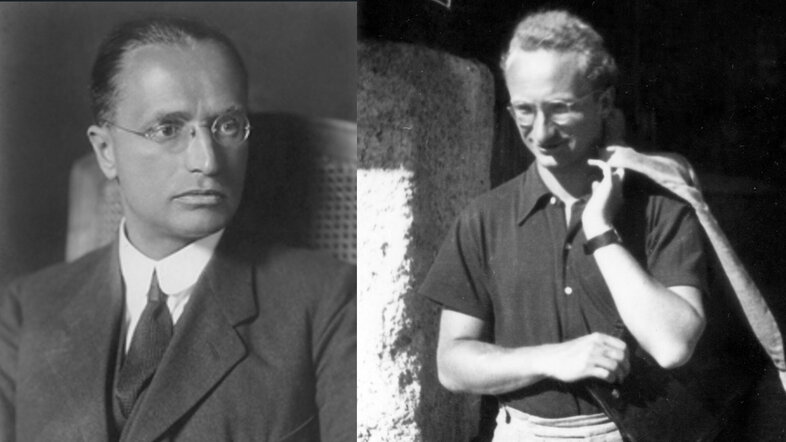

"Boltzmanns Ansichten waren in Wien extrem einflussreich", sagt Del Santo, "und wurden etwa vom Physiker Franz Serafin Exner jun. aufgegriffen, der für die Entwicklung der Physik in Wien von zentraler Bedeutung ist." Exner förderte und versammelte junge Physiker*innen um sich – unter ihnen etwa die Theoretiker Hans Thirring und Fritz Hasenöhrl sowie die Pionierin der Kernspaltung Lise Meitner, und die beiden späteren Nobelpreisträger Victor Franz Hess und Erwin Schrödinger.

Im Kreis um Exner waren konzeptionelle Debatten an der Tagesordnung. "Exner spricht sogar bei einem öffentlichen Vortrag als Rektor der Universität Wien vom absoluten Zufall als Grundlage der Physik – noch bevor die Quantenmechanik entstand", erzählt Del Santo. "Die Mach-Boltzmann-Debatte wurde im Exner Kreis als Grundlage intellektueller Tätigkeiten angenommen." Auch Ernst Mach prägte das Wiener Geistesleben, erhielt er doch an der Uni Wien die Professur für die “Philosophie, insbesondere Geschichte der induktiven Wissenschaften”– den weltweit ersten Lehrstuhl für Wissenschaftsphilosophie.

Indessen zog es Schrödinger fort aus dem Exner Kreis: Nach seinem Studium – und nach dem Ersten Weltkrieg – ging er in den 1920ern nach Berlin. Einstweilen gelang es Werner Heisenberg im Jahr 1925 erstmals, die damals bekannten Quanteneffekte vereinheitlicht zu beschreiben. Es ist dieses als Matrixmechanik bekanntes Theoriegebäude, dessen hundertjähriges Bestehen wir heuer mit dem Internationalen Jahr der Quantenwissenschaft feiern.

Blütezeit von Physik und Philosophie

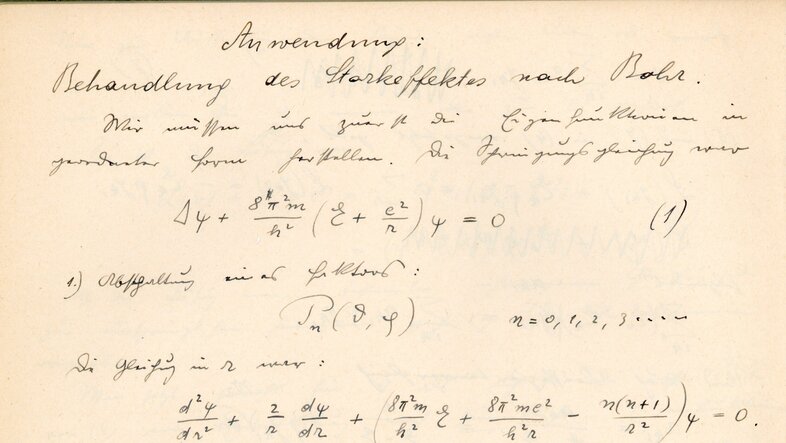

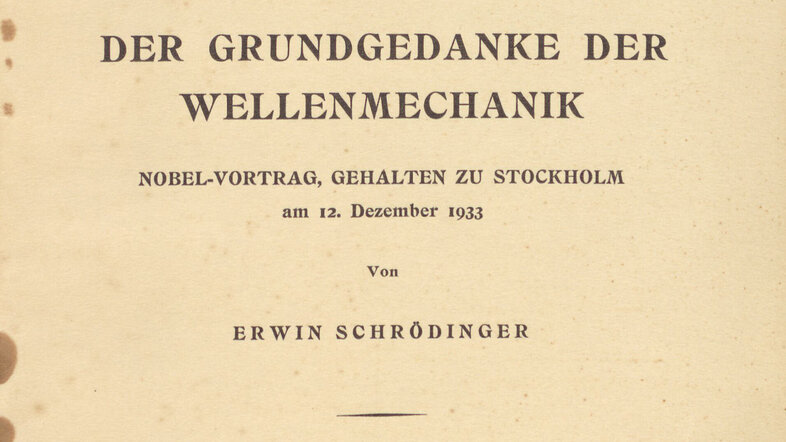

Bald nach Heisenberg fand auch Schrödinger seine Formulierung der Quantenphysik, die Wellenmechanik. Im Jahre 1926 erscheint die weltberühmte Schrödingergleichung, die beschreibt, wie sich Wahrscheinlichkeitsdichtewellen, die Schrödinger jedem Quantensystem zuordnete, in verschiedenen Situationen verhalten. Aus der Amplitude dieser Wellen lassen sich Wahrscheinlichkeiten für das Verhalten eines Quantensystems angeben.

Schließlich konnte Schrödinger zeigen, dass Wellenmechanik und Matrixmechanik ineinander umrechenbar sind – sehr zum Missfallen Heisenbergs, der auf die Unanschaulichkeit seiner Matrizen beharrte und Schrödingers Wellen unterstellte, zu missverständlichen Vorstellungen zu führen. Fest steht, dass Heisenberg und Schrödinger beide für ihre Errungenschaften mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurden. "Und obwohl Schrödinger während seiner Studienzeit den Wiener Geist aufsog, hat er an der Uni Wien nach seiner Promotion zu keiner neuen Physik beigetragen", hält Del Santo fest.

Während Schrödinger in Deutschland seinen Ruhm einheimste, traf sich in den 1930ern ein weiterer Gelehrtenzirkel in den Hallen der Fakultät für Physik. Der Wiener Kreis, stark von Ernst Mach beeinflusst, unterhielt nicht nur personell enge Verbindungen zur Physik, sondern betrachtete diese Disziplin als Vorbild für wissenschaftliches Arbeiten überhaupt. "Der Wiener Kreis begründete den logischen Positivismus, also die Idee, dass die Naturwissenschaften ausgehend von Beobachtungen streng logisch rekonstruiert werden können", erklärt Del Santo.

Mit Quantenphysik direkt hatte der Wiener Kreis nichts zu tun, doch mit ihm in Kontakt stehende Forscher*innen wie der Wiener Philosoph Karl Popper beschäftigten sich früh mit den Implikationen der Quantenforschung für unser Weltbild, wie Del Santo sagt: "Schon 1934 arbeitete Popper an Problemen der Quantenphysik und schlug sogar in den 1980ern physikalische Experimente vor, um Erklärungsversuche für Verschränkung zu testen."

Kultureller Untergang

Doch die geistige Blüte, die in Wien seit der Jahrhundertwende herrschte, fand ein gewaltvolles Ende: Auch an der Universität Wien breitete sich Ende der 1930er ein begeisterter Antisemitismus und Deutschnationalismus aus, wo der "Anschluss" Österreichs im Jahr 1938 an Nazi-Deutschland auf fruchtbaren Boden fiel. Bejubelt von der Masse, bedeutete der Nationalsozialismus das Ende des geistigen Wiens.

"In einer Umgebung ohne Hyperspezialisierungen aufzuwachsen, mit Menschen, die sowohl abstrakte Berechnungen als auch philosophische Diskussionen durchdringen konnten – dieses außergewöhnliche Umfeld ging durch den Faschismus unter", sagt Del Santo. “Nach dem Massenmord und den Zerstörungen des Krieges ist dieser kulturelle Schaden einer der gravierendsten, der in Europa hinterlassen wurde.”

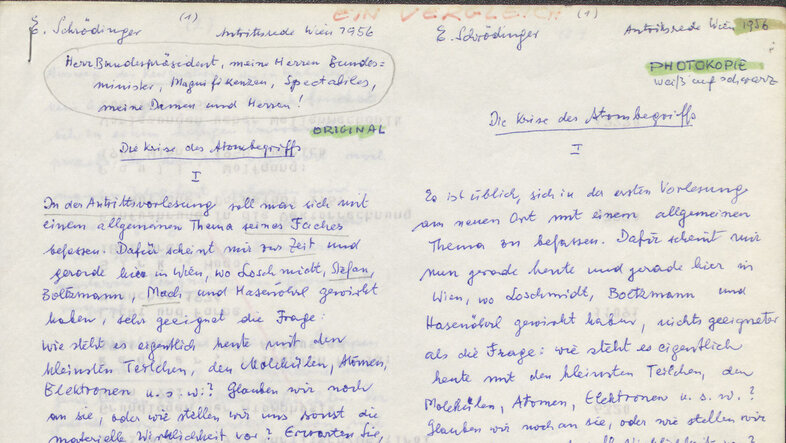

Die Nazis entließen etwa die Hälfte der Wiener Physiker*innen aus ethnischen oder politischen Gründen, rund 40 Prozent wurden zur Emigration gezwungen. Auch Erwin Schrödinger, der erst 1936 dem Ruf an die Universität Graz folgte, wurde wegen seiner politischen Überzeugungen im Sommer 1938 entlassen, und verließ Österreich im Herbst desselben Jahres. Den Krieg verbrachte er im irischen Exil, er sollte erst im Jahr 1956 in sein Heimatland zurückkehren.

Schwieriger Neuanfang

Es fiel an Hans Thirring, den Scherbenhaufen der Wiener Physik nach Kriegsende wieder zusammenzusetzen. Doch schon bald wandte sich der Professor für theoretische Physik politischen Themen zu, wurde Abgeordneter der Sozialistischen Partei im Bundesrat und Vorreiter der Anti-Atom-Bewegung. Infolgedessen wurde bis 1959 an der Uni Wien keine Quantenphysik unterrichtet. Selbst Schrödinger hielt nach seiner Rückkehr nur eine Vorlesung zu diesem Thema.

Erst Thirrings Sohn Walter ließ die Quantenphysik wiederaufleben. "Walter Thirring ging zuerst auf Tournee zu den wichtigsten Physikern seiner Zeit, etwa zu Schrödinger nach Dublin, zu Wolfgang Pauli nach Zürich, er trifft sogar in Princeton auf Einstein", erzählt Del Santo. "Er kam als Star nach Wien zurück und übernahm 1959 das Dekanat der Physik von seinem Vater – damals ein wahrer Skandal!“

Walter Thirring unterrichtete nun endlich Quantenphysik, leistete Beiträge zur Quantenfeldtheorie und führte Österreich später zum CERN, wo er in den 1960er-Jahren der Theorieabteilung vorstand. Mit Thirring in Genf drohte die Wiener Quantenphysik allerdings erneut zu entschlafen. Zum Glück trug Herbert Pietschmann, der 1960 bei Thirring promovierte, die Fackel weiter. Und: Pietschmann zeigte auch wieder Interesse an grundlegenden Fragestellungen.

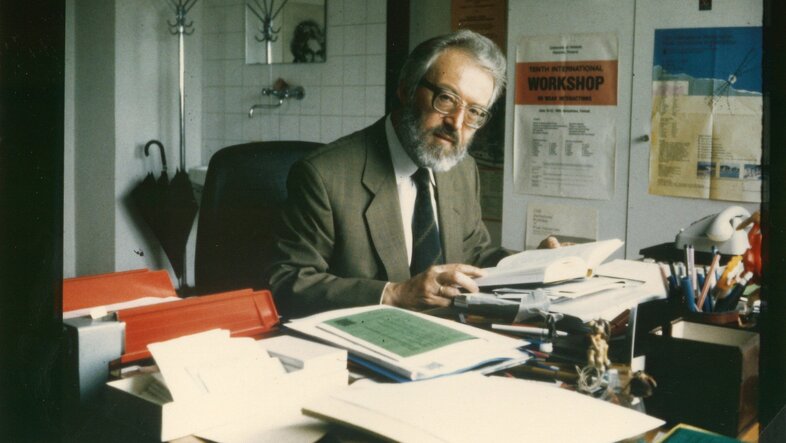

Im „Philosophisch-Naturwissenschaftlichen-Arbeitskreis", den Pietschmann mit dem Philosophen Gerhard Schwarz betrieb, finden wir die damals noch verschüttete Tradition des philosophischen Austauschs wieder. Der Arbeitskreis wurde für viele Physiker*innen zur Inspirationsquelle, nicht zuletzt wegen der regelmäßigen Teilnahme des Physikers und Thirring-Schülers Roman Sexl.

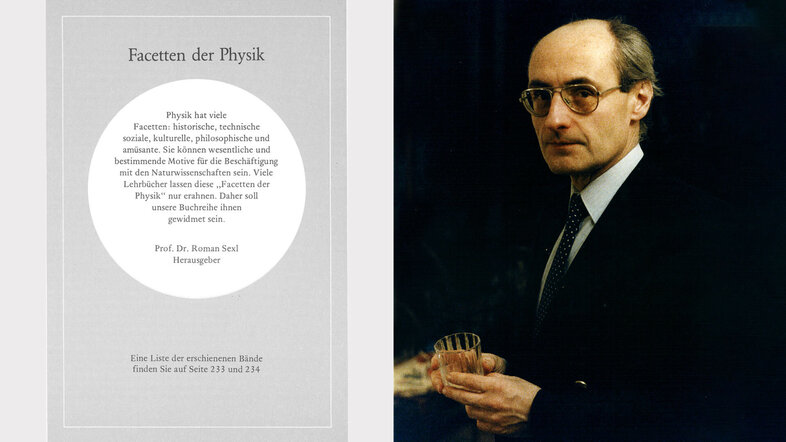

Sexl war nicht nur ein bedeutender Physiker, sondern auch ein brillanter Didaktiker. Die von ihm herausgegebene Buchreihe "Facetten der Physik" stellte den Dialog zwischen Physik, Philosophie, aber auch Kunst und Kultur wieder her, der für die Vorkriegszeit so selbstverständlich war. Für Del Santo der Beginn einer wahren Renaissance.

Aufstieg der Quantengrundlagen

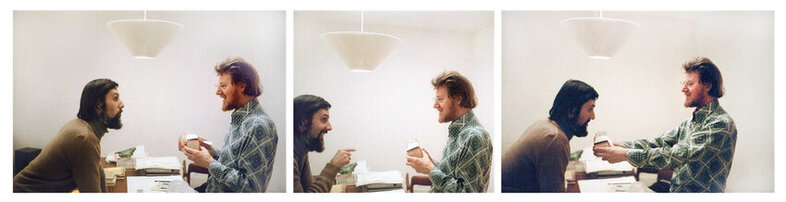

Während sich der Arbeitskreis formierte, begannen zwei junge Männer an der Uni Wien ihr Physikstudium, die für den Aufstieg der Quantenforschung in Wien und Österreich von entscheidender Bedeutung sind: Reinhold Bertlmann und Anton Zeilinger. Der Theoretiker Bertlmann promovierte 1974 bei Pietschmann und ging kurz danach zum CERN, wo er mit einem Mann arbeitete, der für die moderne Quantenphysik von herausragender Bedeutung ist: John Stewart Bell.

Bell arbeitete damals als Teilchenphysiker, worin auch zunächst die Zusammenarbeit mit dem Kollegen – und bald guten Freund – Bertlmann bestand. Doch Bells heimliche Leidenschaft galt den Quantengrundlagen, zu denen er die berühmten Bellschen Ungleichungen beitrug. Dabei handelt es sich um statistische Gesetze, die gewisse Modelle erfüllen müssen, mit denen Physiker*innen das nicht-lokale Verhalten von verschränkten Quantensystemen erklären wollten.

„Shut up and calculate“

An die große Glocke hing Bell seine Ungleichungen damals aber nicht, herrschte doch in der Physik das Dogma „Shut up and calculate“ vor – Physiker*innen sollten sich demzufolge mit handfesten Berechnungen befassen und nicht etwa mit Fragestellungen zur Natur von Verschränkung, die als philosophische Spielereien abgetan wurden. Doch Pietschmann und Sexl brachen mit diesem Dogma, sodass es an der Uni Wien seit damals einen Raum gab, wo grundlegenden Fragen mit Offenheit begegnet wurde.

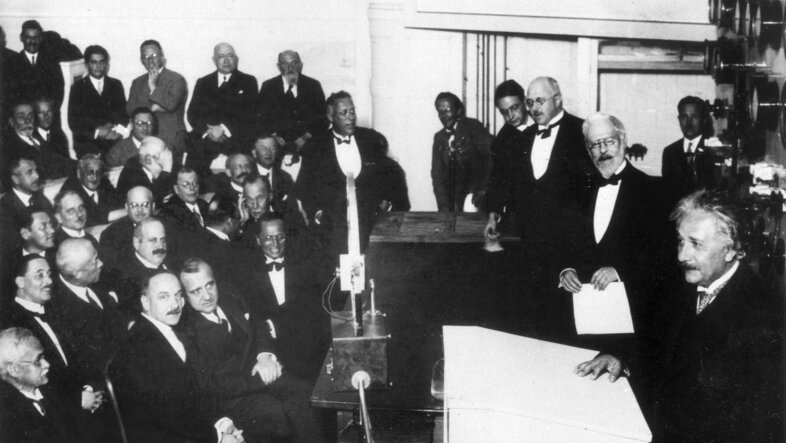

Über Bertlmann kam John Bell in den 1980ern zunächst für eine Vortragsreihe und später anlässlich einer Tagung an die Universität Wien, wo den Quantengrundlagen endlich eine Bühne geboten wurde – damals mit Bell am Podium: Anton Zeilinger. Bereits 1971 schloss Zeilinger unter Helmut Rauch seine Dissertation ab. Der Mitte der 1960er am Atominstitut bei Gustav Ortner an der TU Wien promovierte Rauch nimmt eine Schlüsselstellung in der Wiener Quantenphysik ein. Rauch und zuvor Ortners Mitarbeiter Otto Hittmair, der als Postdoc bei Schrödinger in Dublin und am MIT forschte, bereiteten den Boden für die Vorreiterrolle der TU in der experimentellen Quantenforschung: Unter anderem aus Hittmairs Skripten erlernte Zeilinger die Quantenphysik.

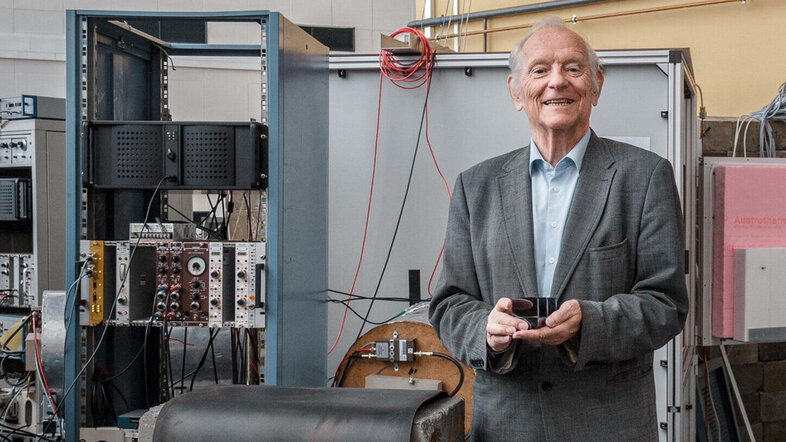

Rauch, ab 1972 Professor an der TU Wien, entwickelte neuartige, aus Siliziumkristallen gefertigte Neutroneninterferometer – Apparate, mit denen die Wellennatur von Neutronen, den ungeladenen Bausteinen des Atomkerns, untersucht werden kann. In Rauchs Gruppe gedieh Zeilingers Interesse an Quantengrundlagen. Insbesondere Rauchs Fähigkeit, sich von konzeptionellen Fragen zu Experimenten inspirieren zu lassen, war für den weiteren Verlauf der Quantenforschung in Wien wegweisend. So war es auch Rauch, an den Karl Popper mit Ideen zu neuen Experimenten herantrat.

„Die für damals außergewöhnliche Offenheit der TU gegenüber diesen Themen zeigt sich darin, dass sie sehr viel Energie in Forschung wie die Neutroneninterferenz steckte“, sagt Del Santo. Auch Zeilinger führte am Forschungsreaktor des Atominstituts Experimente zum Wellenverhalten von Neutronen durch. Als er seine grundlegenden Ergebnisse 1976 bei einer italienischen Konferenz vorstellte, kam Zeilinger das erste Mal mit Begriffen wie "Verschränkung" und "Bellsches Theorem" in Kontakt. Sie sollten seine Forschung prägen.

Quantenhochburg Wien

Beginnend in den 1980ern konzipierte Zeilinger die Experimente, die ihn schließlich berühmt machten: In seiner Gruppe fanden bahnbrechende Arbeiten mit verschränkten Lichtteilchen statt, die nicht nur grundlegende Fragen zur Natur dieses Phänomens behandelten, sondern auch den Weg zu technologischen Anwendungen ebneten. Breite Bekanntheit erlangten etwa die gemeinsamen Arbeiten Zeilingers mit den US-amerikanischen Physikern Michael Horne und Daniel Greenberger zur Nicht-Lokalität sowie seine Versuche zur Teleportation von Quantenzuständen.

Seinem Interesse an konzeptionellen Fragestellungen gab Zeilinger, damals Professor an der Uni Innsbruck, die Form eines Seminars zu Quantengrundlagen, das er in den 1990ern gemeinsam mit Bertlmann an der Uni Wien hielt. "Dieses Seminar hatte eine prägende Wirkung auf viele Menschen", erinnert sich Del Santo, der später selbst Teilnehmer war. "Ohne das Seminar, das mich nachhaltig inspiriert hat, würde ich heute nicht Forschung zu Quantengrundlagen betreiben."

Nach Zeilingers Berufung an die Uni Wien im Jahr 1999 etablierte sich Wien endgültig als Hochburg der Quantenforschung. In Theorie und Experiment ist die Fakultät für Physik heute international renommiert für anwendungsoffene Forschung rund um grundlegende Aspekte der Quantenphysik. Del Santo: "Was Wien außergewöhnlich macht, ist die Fähigkeit, Probleme zu berücksichtigen, die anderswo als Zeitverschwendung empfunden werden – und sie als den Kern wahrzunehmen." Auch diese Haltung wurde 2022 mit dem Physiknobelpreis für Anton Zeilinger gewürdigt, den er gemeinsam mit John Clauser und Alain Aspect erhielt.

Heute zählt die Gruppe Quantenoptik, Quantennanophysik und Quanteninformation der Uni Wien sechs experimentelle Gruppen und fünf Theoriegruppen, die allein seit Zeilingers Nobelpreis gemeinsam auf über 140 Fachpublikationen verweisen können. Dabei behandeln die Wissenschafter*innen ein breites Spektrum an Themen, die unter anderem von Materiewelleninterferometrie, und Quantenvielteilchensystemen über abhörsichere Kommunikation und Quantencomputer, bis hin zum Verhalten der Schwerkraft in der Quantenwelt reichen.

Darüber hinaus hat die Quantengruppe mehrere ERC Grants eingeworben, ihre Forscher*innen gehören regelmäßig zu den meistzitierten Wissenschafter*innen der Welt und werden mit unterschiedlichen Preisen ausgezeichnet. Zudem haben sich aus der Quantengruppe bereits vielversprechende Start-ups ausgegründet. Da jedoch Quantenphysik auch in anderen Forschungsgruppen und Fakultäten eine entscheidende Rolle spielt, geben diese Zahlen und Themen bloß einen kleinen Einblick in die Quantenforschung an der Uni Wien und sind als Untergrenze zu verstehen.

Gemeinsam mit der TU Wien, dem von Zeilinger mitbegründeten Institut für Quantenoptik und -information (IQOQI) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften mit Standorten in Wien und Innsbruck und dem Institute for Science and Technology (ISTA) in Klosterneuburg bilden die Quantengruppen der Uni Wien das Forschungskonsortium Vienna Center for Quantum Science and Technology (VCQ). "Wien ist eine der größten Quantengemeinschaften der Welt", sagt Del Santo. Möge das so bleiben – auf die nächsten hundert Jahre!