Vielfalt schützen ohne Grenzen

Tipp: Neues Buch von Börries Kuzmany & Einladung zur Buchpräsentatio

Vom Umgang mit nationaler Vielfalt. Eine Geschichte der nicht-territorialen Autonomie in Europa ist die Synthese des ERC-Projekts "Non-Territorial Autonomy. History of a Travelling Idea".

Das Buch erkundet die Idee und Praxis des gruppenrechtlichen Konzepts der nicht-territorialen Autonomie. Es untersucht die Entwicklungsstränge und Transferprozesse in der Habsburgermonarchie und in Russland, und verknüpft diese mit Entwicklungen in der Zwischenkriegszeit

Die Buchpräsentation findet am Freitag, 26. April 2024 um 19 Uhr in der Aula am Campus der Universität Wien (Spitalgasse 2-4, Hof 1.11, 1090 Wien) statt. Den Festvortrag hält Jana Osterkamp, Professorin und Leiterin des Bukowina-Instituts der Universität Augsburg, anschließend diskutiert der Autor Börries Kuzmany am runden Tisch mit internationalen Gästen.

Der Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn beherbergte eine Vielzahl nationaler Gemeinschaften, und obwohl das Prinzip der Gleichberechtigung der Nationalitäten in der Verfassung festgeschrieben war, waren nicht alle Sprachgruppen gleichermaßen an der politischen und ökonomischen Macht beteiligt. Eine große Herausforderung für den Fortbestand des Großreiches im Zeitalter des Nationalismus. "Man suchte also damals nach einer Lösung, die nationale Vielfalt zu organisieren, ohne neue Grenzen zu schaffen, und diskutierte bereits seit 1848 über eine Reform der Monarchie", erklärt Börries Kuzmany von der Universität Wien.

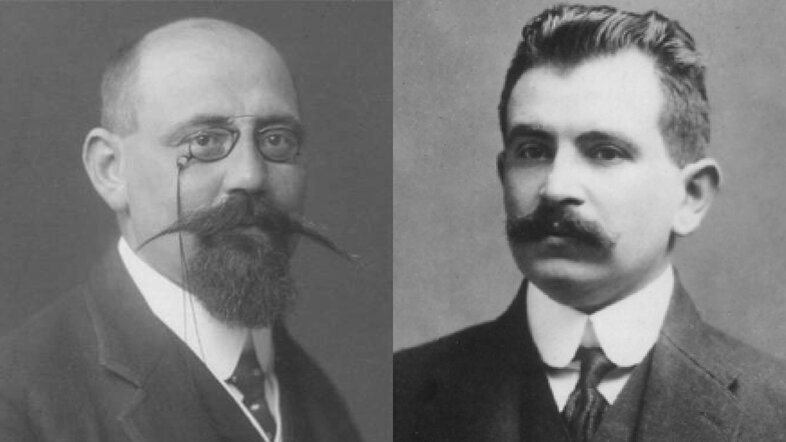

Die Austromarxisten Karl Renner und Otto Bauer entwickelten 1902 ein Konzept, in dem sich der Staat aus lauter autonomen nationalen Gruppen zusammensetzt, die sich selbst verwalten. In dieser sogenannten "nicht-territorialen Autonomie" wäre die Staatsverwaltung also nicht mehr als die Summe aller nationalen Verwaltungen. "Man kann sich das in etwa so vorstellen wie bei christlichen Konfessionen: Sie können evangelisch in Kärnten, Wien oder Niederösterreich sein und gehören doch immer denselben kirchlichen Strukturen der evangelischen Kirche in Österreich an", veranschaulicht der Osteuropahistoriker. Obwohl die Idee von Karl Renner und Otto Bauer heute als Idealtypus der "nicht-territorialen Autonomie" gilt, kam sie in dieser Form nie zur Anwendung.

Eine Idee auf der Reise durch die Geschichte

Börries Kuzmany und sein Team haben es sich zur Aufgabe gemacht, den Spuren dieser Idee durch Raum und Zeit zu folgen und sie auch auf ihre Anwendbarkeit für den heutigen europäischen Minderheitenschutz abzuklopfen. Die Austromarxisten waren nämlich nicht die einzigen, die eine nicht-territoriale Autonomie für nationale Minderheiten propagierten: Ein zweites Modell entstand in Osteuropa. Auch hier gab es Vielvölkerstaaten mit enormer kultureller und sprachlicher Vielfalt.

"In dem osteuropäischen Modell existiert der Staat mit seinen Institutionen, gleichzeitig können sich nationale Gruppen in bestimmten Bereichen selbst verwalten", erklärt der ERC-Preisträger Kuzmany, der seit nunmehr 20 Jahren zu nationaler Vielfalt forscht: "Das prominenteste Beispiel ist Estland in der Zwischenkriegszeit, dort wurde das Konzept der kulturellen Autonomie eingeführt." Dieses Gesetz war für Russen, Deutsche, Juden und Schweden zugelassen und gab diesen Gruppen die Möglichkeit, den Bildungsbereich autonom zu organisieren: Sie konnten staatliche Schulen gründen, in denen beispielsweise in der Sprache der Minderheit unterrichtet wurde, die aber vom Staat mitfinanziert wurden. Ähnliche Beispiele gab es in anderen osteuropäischen Staaten.

Haben die osteuropäischen Staaten die Idee der nicht-territorialen Autonomie von den Habsburgern übernommen oder ist ihr Ansatz unabhängig davon entstanden? "Es gibt in der Forschungsliteratur Hinweise darauf, dass linke, insbesondere jüdische linke Parteien in Russland die Idee der nicht-territorialen Autonomie auch propagierten", erzählt Kuzmany, "und dass diese in engem Kontakt mit den österreichischen Marxisten standen." Das werde gerne als direkter Ideentransfer beschrieben, aber: "So stimmt das nicht." Auch in Russland gab es seit 1860 einen Staatsreform-Diskurs, der sei jedoch viel radikaler als in der Habsburgermonarchie gewesen: "In Russland diskutierte man eine komplette Umgestaltung des autokratischen Zarenreichs", so der Historiker. Seine Forschung zeigt, dass die Entwicklungen in Osteuropa viel stärker vom russischen Diskurs beeinflusst waren als von den Habsburgern.

Verschiedene Umsetzungsversuche und ihre Nachwirkungen

Der erste Staat der Welt, der ein nicht-territoriales Autonomiegesetz verabschiedete, war übrigens die Ukraine im Jahr 1918. Börries Kuzmany erklärt, wie es dazu kam: Die Idee der nicht-territorialen Autonomie steht in direktem Zusammenhang mit der Ukrainischen Revolution von 1917. Akteure dieser Revolution sind die provisorische Regierung in Sankt Petersburg, die Arbeiter- und Bauernräte und die ukrainische Nationalbewegung. Letztere hat sich in der sogenannten ukrainischen "Zentralrada" als Interessensvertretung organisiert. Doch ab dem Sommer 1917 will diese nicht länger "nur" für alle Ukrainer, sondern für die neun Gouvernements, in denen mehrheitlich Ukrainer leben, sprechen – die Ukraine selbst.

Da sich immer mehr ukrainische Interessensvertretungen hinter die Zentralrada stellen, ist die provisorische Regierung in Petersburg letztlich gezwungen, den Vorstoß anzuerkennen und dem ukrainischen Gebiet zunächst territoriale Autonomie zu gewähren – unter der Bedingung, dass alle in dem Gebiet lebenden Nationen integriert werden. Doch als sich die Bolschewiki im November 1917 an die Macht putschen und die provisorische Regierung ablösen, schlägt die Ukraine den Weg Richtung Unabhängigkeit ein. Denn: Die ukrainische Nationalbewegung ist sozialistisch, nicht bolschiwistisch. "Um ihre Legitimität zu erhöhen, war die Zentralrada gezwungen, die Minderheiten ins Boot zu holen", erklärt Kuzmany, "sie brauchten die Legitimität, um für alle in dem Gebiet lebenden Menschen sprechen zu können." Im Jänner 1918 erklärt sich die Ukraine zum unabhängigen Staat – nachdem sie nur wenige Stunden zuvor ein Gesetz zur nicht-territorialen Autonomie verabschiedet hatte.

Vielfaltsmanagement der Ukraine

Eine Unabhängigkeit, die im derzeitigen Angriffskrieg vom Aggressor Russland wieder infrage gestellt wird. Lässt sich aus der historischen eine Brücke zur aktuellen Situation schlagen? Der Historiker Kuzmany erzählt, es habe Anfang des 20. Jahrhunderts in der Ukraine zwei Identifikationsangebote gegeben: Man konnte Ukrainer oder Kleinrusse sein. Letztere sahen sich als Teil des gesamtrussischen Reiches und das ging mit einem politischen Verständnis einher, "1917 waren das die Monarchisten." Auf dieses Identifikationsangebot berufe sich Putin ganz stark, erklärt der Osteuropaexperte, "aber das ist ja lang vorbei." Putin greife auf ein imperiales Konzept zurück und legitimiere mit der Geschichte seinen Machtanspruch heute.

Kuzmany kritisiert aber auch sachte das Vielfaltsmanagement der Ukraine. "Es gab ab 1917 immer russischsprachige Ukrainer," ergänzt er, "und die Ukraine hat damit ein Problem." Das nutze Putin aus, "aber nur weil Putin das ausnutzt, heißt das nicht, dass die Ukraine kein Problem mit ihrer sprachlichen Vielfalt hat." In der Ukraine habe es seit 1991 keine nicht-territoriale Autonomie mehr gegeben und rein rechtlich sei die russische Sprache diskriminiert, wenn das auch im Alltag "weniger heiß gegessen werde", so der Historiker.

"Vielfalt ist wunderbar und kompliziert"

"In den früheren Jahren habe ich mich hauptsächlich mit kultureller Vielfalt beschäftigt, in meiner aktuellen Forschung spielen rechtliche Aspekte eine große Rolle", erzählt Kuzmany. Wie eine Idee entsteht, sich weiterentwickelt und schließlich umgesetzt wird, findet er faszinierend. Diese unterschiedlichen Entwicklungen und ihre Bedeutung für aktuelle Minderheitenrechte will er in dem Projekt herausarbeiten. "Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Idee von Gruppenautonomien sehr diskreditiert und es wurde immer nur das Individuum gedacht", erklärt er: "Viele Rechte kann man zwar als Individuum wahrnehmen, letztendlich steht aber eine Gruppe dahinter." Doch nach dem Jugoslawienkrieg sei verstärkt das Bewusstsein dafür zurückgekommen, dass Minderheiten existieren und man lernen muss, mit ihnen umzugehen.

"Ich habe keine idealisierte Vorstellung von Vielfalt", schließt der Historiker: "Vielfalt ist wunderbar, doch sie macht alles komplizierter: Man lernt viel über einen Staat, wenn man sich anschaut, wie er mit seinen Minderheiten umgeht."