Tiergifte: Der Schlüssel zum Hirn?

Alle Stoffe, die ins zentrale Nervensystem gelangen wollen, müssen erstmal an der Blut-Hirn-Schranke vorbei: lebenswichtige Nährstoffe dürfen passieren, schädliche Giftstoffe und Krankheitserreger müssen draußen bleiben. Die körpereigenen "Türsteher" am Eingang zum Gehirn, die aus Zellen und Proteinen bestehen, übernehmen damit eine lebenswichtige Funktion. Diese Türsteher verhindern aber auch, dass Medikamente ins Gehirn kommen, erklärt Markus Muttenthaler. Er und sein Team vom Institut für Biologische Chemie suchen nach den Grundlagen, um neurologische Krankheiten zu therapieren und die Blut-Hirn-Schranke gezielt für Medikamente zu durchqueren: "Mehr als 98 Prozent der Wirkstoffkandidaten, die vielversprechend für neurologische Krankheiten sind, kommen nicht zur Anwendung, da sie vor dem Eindringen ins Nervensystem gestoppt werden und ihre Zielrezeptoren nicht erreichen können."

Vom Tierreich inspiriert

Um die körpereigene Gehirn-Security auszutricksen, setzt der Forscher neuerdings auf tierische Gifte und wurde dafür vom 1000-Ideen Programm des FWF für besonders originelle Forschungsvorhaben unterstützt. "Die Idee entstand aus der Beobachtung, dass Tiere das Nervensystem ihrer Gegner gezielt angreifen. Aufgrund der speziellen chemischen Zusammensetzung können viele Tiergifte, etwa das Chlorotoxin des Skorpions oder das Apamin der Biene, die Blut-Hirn-Schranke durchdringen", so Muttenthaler, der das Neuropeptide Research Lab von der Universität Wien und der University of Queensland leitet.

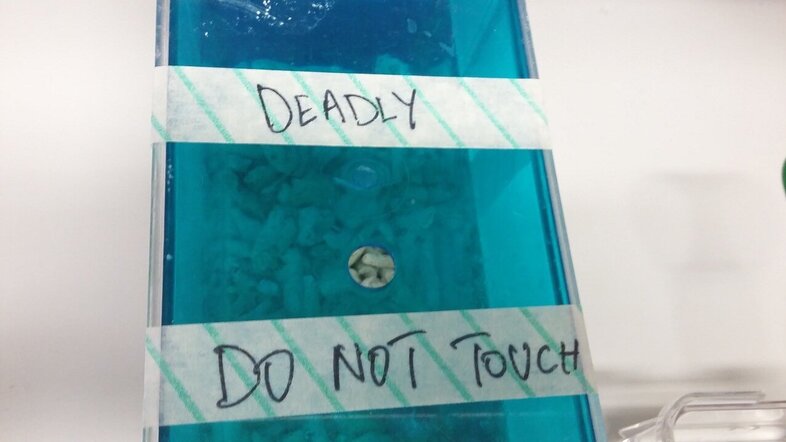

Hier versucht er die bisher unbekannte Rezeptur der Tiergifte zu entschlüsseln und auf die Wirkstoffentwicklung anzuwenden. In seiner zweiten Forschungsheimat Australien tummeln sich viele giftige Spezies mit vielversprechenden Toxinen – ein Eldorado für den Medizinchemiker. Doch auch in den Riffen von Papua-Neuguinea, im Amazonas oder auf Borneo suchen Markus Muttenthaler und sein Forschungsteam – mit Stirnlampe und Pipette bewaffnet – nach neuen Wirkstoffkandidaten. "Schlangen sind mir zu schnell, von denen lasse ich persönlich die Finger", gibt er zu, "doch Kegelschnecken und Skorpione sind meine Lieblingsgifttiere." Gebissen wurde er bisher noch nicht – "und das bleibt hoffentlich auch so!"

Per Blood-Brain-Shuttle ins Gehirn

Hoch im Kurs stehen Spinnen, Skorpione und Kegelschnecken übrigens auch deshalb, "weil sie eine hohe Diversität von Peptiden, also winzigen Proteinen, beinhalten, die im Labor relativ leicht synthetisiert werden können", erklärt der Wissenschafter. Sind die relevanten Peptide identifiziert, werden die Dschungel-Substanzen im Labor ungiftig gemacht – ohne dabei den Hirntransportmechanismus zu verändern. Aus den Molekülen der Tiergifte sollen in der Folge sogenannte Blood-Brain-Shuttles entstehen, die neue Wirkstoffe in das zentrale Nervensystem quasi einschleusen.

Blut-Hirn-Schranke kurz erklärt

Unsere Blut-Hirn-Schranke begrenzt das zentrale Nervensystem von der Blutbahn. Nur bestimmte Stoffe dürfen ins Gehirn vordringen – so wird das Gehirn vor schädlichen Substanzen oder Krankheitserregern geschützt. Die Durchlässigkeit der Blut-Hirn-Schranke variiert: bei Fieber, bestimmten Hirntumoren oder etwa Sauerstoffmangel werden mehr Stoffe "durchgelassen".

Je größer, desto selektiver

"Herkömmlicherweise haben Medikamente eine geringe Molekülgröße, damit sie ins Gehirn vordringen können. Dadurch weisen sie oftmals nicht die gewünschte Selektivität auf und haben unerwünschte Nebenwirkungen", erklärt Muttenthaler die Krux des bisherigen Wirkstofftransports: "Durch die neuen Shuttles sollen auch größere Medikamente vordringen, die gezielter wirken und unsere Therapien verbessern können." Die Projekt-Ergebnisse sind besonders relevant für neurologische Erkrankungen wie Alzheimer, Parkinson oder Schlaganfälle – bei den bisherigen Therapien ist es noch nicht möglich, Antikörper selektiv und effizient ins Gehirn zu transportieren.

"Es gibt noch sehr viel in diesem Projekt zu tun, und die größte Herausforderung wird wohl der Weg bis zur klinischen Anwendung sein", vermutet der umtriebige Forscher. Neue Verbindungen mit medizinischem Potenzial zu entdecken ist für ihn der größte Ansporn – "denn langfristig können wir damit Patient*innen helfen." (hm)