Eine Philosophie der Geschichte, des Relativismus und der Verzweiflung

Wir begleiten den Philosophen Martin Kusch auf einem Spaziergang durch die intellektuelle Szene Wiens, vom Café Central hin zum Arkadenhof und dem Campus. Kusch sucht die Probleme unserer Zeit anzugehen, indem er untersucht, wie Philosoph*innen der Vergangenheit ihre Probleme identifiziert und bearbeitet haben. Wir diskutieren über das "postfaktische Zeitalter" und die "sprachliche Verzweiflung".

First Stop: Café Central

"... um die langen Touristenschlangen zu vermeiden, muss man vor 8 Uhr morgens da sein."

Martin Kusch ist ein Philosoph, der sich intensiv mit den sozialen und historischen Kontexten der Wissensproduktion auseinandersetzt. Es ist daher nicht verwunderlich, dass der Ausgangspunkt unseres Spaziergangs ein Ort ist, der einst im Zentrum der Wiener Intellektuellenszene stand: das Café Central.

"Aufgrund meines historischen Interesses an der Wiener Philosophie, wusste ich, wie wichtig die Treffen in Kaffeehäusern für das intellektuelle Leben hier einst waren", sagt der Professor für Angewandte Wissenschaftstheorie und Erkenntnistheorie an der Universität Wien. "Als ich dann selbst nach Wien kam, dachte ich, so muss man es tun: Ich sollte in Kaffeehäusern über Philosophie diskutieren."

In Anschluss an eine Professur an der Universität Cambridge kam Kusch vor anderthalb Jahrzehnten an die Universität Wien. Seitdem hat er viele akademische Kolleg*innen zu langen Gesprächen ins Café Central oder Café Landtmann eingeladen – Orte, die einst von Leuten wie Freud, Trotzki und Popper besucht wurden.

Dafür mussten die Philosoph*innen allerdings früh aufstehen.

Gibt es absolute Wahrheiten?

Und was wurde in diesen Cafés besprochen? "Zum Beispiel habe ich viel von dem Soziologen und Philosophen David Bloor gelernt", erzählt Kusch. Bloor war während der Laufzeit von Kuschs ERC Advanced Grant-Projekt (2014 bis 2019) häufig in Wien zu Gast. "Wir haben uns endlos darüber gestritten, wie man Relativismus am besten definiert und verteidigt."

Die Debatte "Relativismus versus Absolutismus" ist eine der ältesten Auseinandersetzungen in den Geistes- und Sozialwissenschaften. Gibt es absolute Tatsachen, Wahrheiten oder Normen in Bereichen wie Ethik, Wissenschaft, Kunst, Logik oder Erkenntnistheorie? Absolutist*innen antworten mit "Ja". Relativist*innen hingegen bestehen darauf, dass die Rede von "Absolutheiten" sinnlos sei.

Kusch ERC-Projekt "Die Entstehung des Relativismus – Historische, philosophische und soziologische Perspektiven" untersuchte die Struktur dieser Debatten in verschiedenen historischen und sozialen Kontexten.

Führt uns der Relativismus in ein "postfaktisches Zeitalter"?

In vielen Kreisen hat der Relativismus einen eher schlechten Ruf. Absolutist*innen beschuldigen Relativist*innen oftmals, sie würden postfaktische Ideologien befördern. Kusch erläutert die Gründe wie folgt:

"Absolutist*innen meinen, die Relativist*innen argumentierten so":

- Standards für Wahrheit, Wissen, Moral oder Schönheit sind kulturabhängig.

- Alle Kulturen sind gleichwertig.

- Daher sind alle Standards gleichermaßen gültig.

- Demnach muss das traditionelle Verständnis von "Wahrheit" und "Tatsachen" – nämlich als absolut – aufgegeben werden.

- Wir befinden uns also in einem "postfaktischen Zeitalter".

Tatsächlich berufen sich Präsident Trump und seine Anhänger*innen bisweilen auf die Prämisse (4). Sie glauben, dass es eine Wahrheit für die "Legacy-Medien" und eine andere Wahrheit für die MAGA-Gläubigen gibt und dass man/frau das Recht habe, zu wählen, so Kusch.

Martin Kusch über die Wissenschaft in einer postfaktischen Welt

"Akzeptieren wir die zutiefst soziale Natur der Wissenschaft!"

In seinem TEDxVienna-Vortrag vom Jahr 2019 argumentiert Kusch, dass viele Skeptiker*innen gegenüber der Klimawissenschaft, einschließlich Präsident Trump, falsche Vorstellungen von Forschung haben. Wissenschaft wird nicht von isoliert arbeiteten Genies betrieben, die zu einem einstimmigen wissenschaftlichen Konsens über unbestreitbare grundlegende Wahrheiten kommen. Sehen Sie sich seinen Vortrag an und erfahren Sie, warum Meinungsverschiedenheiten ein Merkmal und kein Fehler sind, wenn es darum geht, eine komplexe Welt im 21. Jahrhundert wissenschaftlich zu verstehen.

Verteidigung eines vernünftigen Relativismus

Ein wichtiges Ergebnis des Projekts war die Entwicklung von vertretbaren Formen des Relativismus. Wie Kusch es formuliert, gibt es einen Raum zwischen der Position, dass "wir nicht verstehen, was es bedeutet, dass etwas absolut ist", und der Aussage, dass "alle Positionen gleichermaßen gültig sind". Das Erstere impliziert nicht das Letztere. "Nehmen wir ein einfaches Beispiel", schlägt Kusch vor: "Wir gehen doch im Alltag nicht davon aus, dass es nur einen einzig richtigen Geschmack gibt. Trotzdem behaupten wir auch nicht, dass jeder Geschmack gleich gut ist. Schließlich gibt es Weinexpert*innen, deren Urteil mehr zählt als das von Menschen, die nur hin und wieder günstigen Wein trinken. Klar ist aber auch: Wenn es um Wahrheit, Wissen oder Moral geht, wird die Sache noch deutlich komplizierter."

Durch die sorgfältige Erkundung dieser logischen Räume zeigen Philosophen wie Kusch, wie wir unseren Geist für eine schillernde Welt der Nuancen und Möglichkeiten öffnen können.

Die Entstehung des Relativismus: Historische, philosophische und soziologische Perspektiven

Das ERC-Projekt untersuchte den Relativismus sowohl historisch als auch systematisch. Die historische Herausforderung bestand darin, die Wurzeln der neueren Formen des Relativismus im deutschsprachigen Raum des 19. Jahrhunderts zu untersuchen. Die systematische Arbeit versuchte, gute und schlechte Argumente für und gegen den Relativismus zu identifizieren. Viele der aus dem Projekt hervorgegangenen Bücher, wie z. B. The Routledge Handbook of Philosophy of Relativism und Relativism in the Philosophy of Science, sind wichtige Nachschlagewerke auf diesem Gebiet.

Zweite Station: Hauptgebäude der Universität Wien

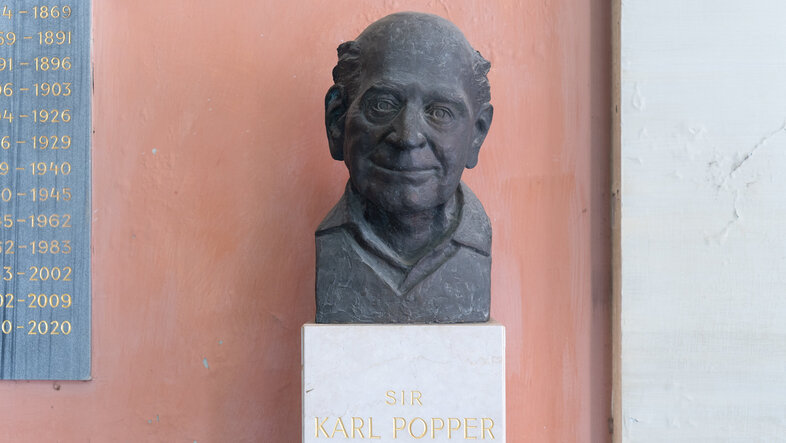

Unsere zweite "Haltestelle" ist ein Ort vieler großer Geister: Der "Arkadenhof " im Hauptgebäude der Universität Wien mit seinen zahlreichen Büsten und Statuen.

Der Ort hat für Kusch eine besondere Bedeutung: "2008, nachdem ich den Ruf an die Universität Wien erhalten hatte, reiste ich zu den Verhandlungen mit Rektor Winckler nach Wien. Ich kam zu früh an und bin eine Stunde lang durch den Arkadenhof gelaufen. Ich war begeistert, die Büsten so vieler Philosophen und Wissenschafter zu sehen, die ich zuvor studiert hatte."

Wie man über Denker*innen der Vergangenheit nachdenkt

Hier spricht Kusch über eines seiner zentralen Anliegen, die "Geschichtsschreibung der Philosophie", d.h. die Frage, wie man sich dem Studium der Philosoph*innen der Vergangenheit nähern kann. Ein Beispiel ist Wittgenstein, ein österreichischer Denker, der momentan im Mittelpunkt von Kuschs Arbeit steht.

Lange Zeit hatte Wittgenstein in der anglophonen Philosophie eine Art Kultstatus. Kusch bemerkt: "Viele neigten dazu, in ihm die Schlüssel zu allen philosophischen Problemen zu finden." Glücklicherweise sei diese Zeit vorbei. Und das mache es nun möglich, Wittgenstein nicht als einen Propheten, sondern als historische Figur "in seiner eigenen Zeit" zu untersuchen.

"Man kann sich der Geschichte der Philosophie auf sehr unterschiedliche Weise nähern", erklärt der Philosoph. Eine Möglichkeit, sich mit etwa Kant, Hegel oder Wittgenstein zu beschäftigen, bestehe darin zu erkennen, ob sie (mehr oder weniger direkte) Lösungen für unsere aktuellen philosophischen Probleme bieten.

Wir können aber auch einen Schritt zurücktreten und versuchen, in die geistige und soziale Welt der historischen Persönlichkeiten einzutauchen. Das ist es, was Kusch derzeit am meisten reizt: "Ich möchte verstehen, was ihre philosophischen Probleme wirklich waren und warum sie diese für wichtig erachteten.""

Wittgenstein und der Relativismus

Kusch ist gerade dabei, ein Buch über Wittgenstein und den Relativismus fertig zu stellen, das kurz vor der Abgabe an die Cambridge University Press steht. "Nicht wenige Leute versuchen, Wittgenstein als Munition für oder gegen den Relativismus zu benutzen." Doch Wittgenstein habe werder in seinen veröffentlichten noch in seinen unveröffentlichten Schriften jemals den Begriff "Relativismus" verwendet. "Das sollte uns zu denken geben", meint Kusch.

Er wendet sich daher einer Reihe von Debatten des frühen zwanzigsten Jahrhunderts zu – z.B. über das Wesen der Logik, der Ethik oder der Anthropologie –, in denen Versionen des Gegensatzes zwischen Absolutismus und Relativismus eine entscheidende Rolle spielten. Interessanterweise hat sich Wittgenstein zu diesen Kontroversen geäußert. Und das gibt Kusch einen neuen Blickwinkel: "Ich möchte aus diesen Kommentaren ableiten, wie Wittgenstein zu den Versionen von Relativismus und Absolutismus seiner Zeit stand: 'Hielt er die Positionen, denen von den Zeitgenossen Relativismus vorgeworfen wurden, für vertretbar?'"

Die Untersuchung dessen, wie Wittgenstein Probleme in seinem eigenen soziokulturellen und intellektuellen Kontext anging, eröffnet uns Wege des Nachdenkens, über unsere eigene Zeit und relativistische Positionen.

Ich möchte verstehen, was ihre philosophischen Probleme wirklich waren und warum sie diese für wichtig hielten.Martin Kusch

Dritte Station: Campus der Universität Wien

Vom Hauptgebäude geht es vorbei am NIG (Neues Institutsgebäude), dem Sitz des Institut für Philosophie, zum Campus der Universität Wien, auch bekannt als "Altes AKH".

Auf dem Weg dorthin spricht Kusch über sein aktuelles Projekt, das ihm sehr am Herzen liegt, oder besser gesagt: das ihn schmerzt.

Sprachliche Verzweiflung – wenn uns die Mittel fehlen, unseren Schmerz auszudrücken

Opfer oder Leidtragende von Folter, Vergewaltigung oder starken Schmerzen haben oft über die Schwierigkeit geklagt, anderen Menschen – insbesondere solchen, die keine ähnlichen Notlagen erlebt haben – ihre Situation und Erfahrung mitzuteilen. Dieses Phänomen nennen Kusch und sein Koautor Matthew Ratcliffe "sprachliche Verzweiflung". Ratcliffe und Kusch kennen sich schon aus Cambridge; später war Ratcliffe dann einige Zeit Professor in Wien. Er ist ein Spezialist für die Philosophie des Geistes und der Psychiatrie.

Dieses Thema wurde besonders häufig im Falle von Berichten von Überlebenden des Holocaust behandelt. Eine sehr wichtige Rolle bei der sprachlichen Verzweiflung spielt die Bedeutungsverschiebung von Wörtern. Nehmen wir das Wort "Arzt". "Die erste Assoziation, die wir mit diesem Wort verbinden, ist, dass es um jemanden geht, der hilft und heilt. Aber im Konzentrationslager war der Arzt auch jemand, der Menschen auswählte, die hingerichtet werden sollen.

Ein Wort – radikal abweichende Bedeutungen, völlig unterschiedliche Assoziationen. Wittgenstein ist für Kusch und Ratcliffe eine wichtige Hilfsquelle. Denn Wittgenstein hat gezeigt, wie eng sprachliche Bedeutung und alltägliche "Gewissheiten" miteinander verwoben sind. "Es bedarf einer großen, langen Anstrengung, um zu begreifen, was durch eine Sprache ausgedrückt wird, die eng an diesen extremen Rahmen – das Konzentrationslager – gebunden ist."

Die Mauer mit den Namen der Opfer der Shoah, an der wir beim Betreten des Campus vorbeikamen, ist ein stilles Zeugnis.

Sprachliche Verzweiflung ist die Verzweiflung darüber, dass man nicht über die verbalen Mittel verfügt, um eine Erfahrung von schwerem Leid, z.B. extremen Schmerzen, auszudrücken.Martin Kusch

Wie kann man extremes Leid und Verzweiflung vermitteln?

Kuschs Interesse an dieser Frage erwuchs unter anderem aus seinen eigenen Erfahrungen mit chronischen Schmerzen. In einem publizierten "Gespräch" mit Ratcliffe beschreibt Kusch, wie Schmerztherapeut*innen noch immer vor der Herausforderung stehen, Schmerzen angemessen verbal zu fassen: "Wenn ein*e typische*r Schmerztherapeut*in seine/ihre Patient*innen trifft, fragt er oder sie: 'Auf einer Skala von eins bis zehn – wie stark sind Ihre Schmerzen?'" Doch was bedeutet eigentlich "eins" und was "zehn"? Typische Antwort: "'Eins' ist ein leichter Schlag auf die Hand, 'zehn' eine Amputation des Arms mit einer Kettensäge und zwar ohne Betäubung."

Schmerz ist nur ein Beispiel für sprachliche Verzweiflung. Frauen haben lange darum gerungen, Worte für die sexistischen Übergriffe von Männern zu finden. Die Philosophin Miranda Fricker spricht in diesem Zusammenhang von "hermeneutischer Ungerechtigkeit“: einer Form des Unrechts, die entsteht, wenn einer gesellschaftlichen Gruppe die sprachlichen Mittel fehlen, um ihre Erfahrungen zu deuten und verständlich zu machen. Die Gesellschaft habe es versäumt, Frauen dabei zu unterstützen, eine Sprache zu entwickeln, die der Vielzahl sexueller Belästigungen gerecht wird.

Kusch und Ratcliffe stehen am Anfang ihrer gemeinsamen Arbeit über die vielen Formen sprachlicher Verzweiflung. Sie greifen dabei auf Methoden der Sprachphilosophie, der Philosophie des Geistes und der politischen Erkenntnistheorie zurück. Im Zentrum steht die Auseinandersetzung mit Berichten über Situationen, deren Schmerzhaftigkeit kaum in Worte zu fassen ist – sei es Hunger, körperlicher Schmerz oder Folter.

"Ich fühle mich als Wiener"

Martin Kusch geht im Jahr 2025 in den Ruhestand. Nach vielen Jahren des Philosophierens in Wien fühlt er sich mittlerweile fast schon wie ein "echter" Wiener. Seine kulturellen Interessen führen ihn kreuz und quer durch die Stadt.

Während der Covid-Pandemie begannen Kusch und seine Frau Sarah, ausgedehnte Spaziergänge durch Wien zu unternehmen. Um den Kontakt zu Freund*innen und Kolleg*innen zu halten, fing Kusch an, Fotos Wiener Architektur in sozialen Netzwerken zu teilen. "Covid ist vorbei, aber die Fotografie ist geblieben", sagt er. Sogar die Philosophie der Fotographie ist inzwischen zu einem seiner Interessensgebiete geworden.

Was seine eigenen chronischen Schmerzen angeht, so hat Kusch einen überraschenden Weg gefunden, mit ihnen umzugehen. Er besucht den Musikverein, spielt Klavier und singt. "Der beste Rat, den ich je bekommen habe, war, dass Musik – aus noch kaum erforschten Gründen – sehr gut gegen chronische Schmerzen hilft."

Was die Philosophie in Wien betrifft, so freut sich Kusch über die Entwicklung des Fachbereichs Philosophie, über den Erfolg bei der Einwerbung großer Forschungsprojekte und über die zunehmende Internationalisierung.

Aber er bedauert, dass alle unter immer größerem Stress stehen und daher keine Zeit haben, in Kaffeehäusern zu sitzen.

Vortrag zur Pensionierung: "Der Weg in die Zukunft"

In seiner Abschiedsvorlesung am 21. Mai wird Kusch nicht zurück, sondern nach vorne blicken und über seine zukünftigen Forschungsvorhaben sprechen. Neben Themen zum Relativismus und zur sprachlichen Verzweiflung betrifft ein weiteres Projekt die Entstehung der Philosophie der Sozialwissenschaften im deutschsprachigen Raum. Dabei geht es um Debatten über das Verhältnis von Sozial- und Naturwissenschaften, darüber, ob es neben den "natürlichen Arten" auch "soziale Arten" gibt oder ob sich die Soziologie auf die Biologie reduzieren lässt.

- Wann: Mittwoch, 21.5., 17.30 Uhr

- Wo: Großer Festsaal der Universität Wien, Universitätsring 1, 1010 Wien

- weitere Informationen

- zum Livestream der Veranstaltung

Team Kusch called to the stage

Martin Kusch und sein Team haben mit außerordentlicher Schnelligkeit ein Projekt auf die Beine gestellt, um ukrainischen Philosophinnen zu helfen. Dafür erhielten sie 2022 einen "Univie Award." Lesen Sie das Interview im Intranet (nur für Mitarbeiter*innen)