Der Stoff, aus dem die Zukunft ist

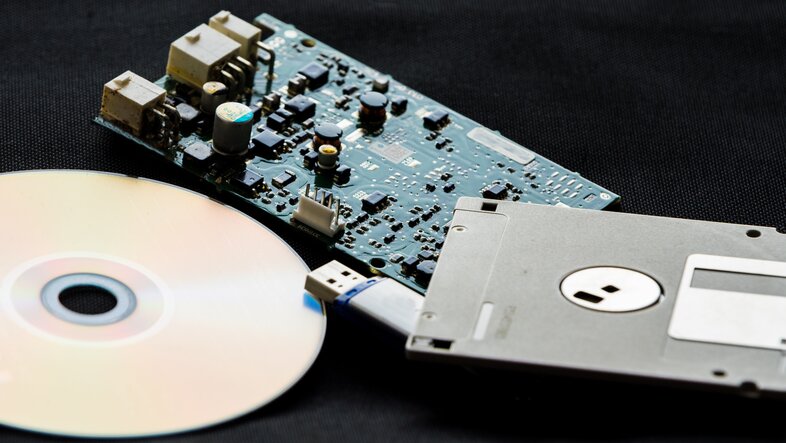

Menschengemachte Werkstoffe bestimmen unseren Alltag. Blicken Sie einmal um sich: das Smartphone, die Ohrstöpsel, der Sitz in der Straßenbahn. Scheinbar unmöglich, alle hier verwendeten Materialien aufzuzählen. Noch vor hundert Jahren betrug das Gesamtgewicht der künstlichen Dinge, die "anthropogene Masse", nur etwa drei Prozent der globalen Biomasse. Heute gibt es längst mehr menschengemachtes Material als Lebewesen auf der Erde, und jede Woche kommt laut einer im Wissenschaftsjournal Nature veröffentlichten Studie für jeden Menschen noch einmal in etwa sein Körpergewicht an Plastik, Beton und Co. dazu.

Währenddessen suchen Forschungsgruppen aus aller Welt nach neuen Materialien: Sie gelten als potenzielle Problemlöser für viele der großen Herausforderungen unserer Zeit. Besonders dringlich ist dabei die Entwicklung nachhaltiger Werkstoffe für die Energiespeicherung, abbaubarer oder recycelbarer Kunststoffe oder einer umweltfreundlicheren Halbleitertechnik.

Jeder Zeit ihr Material

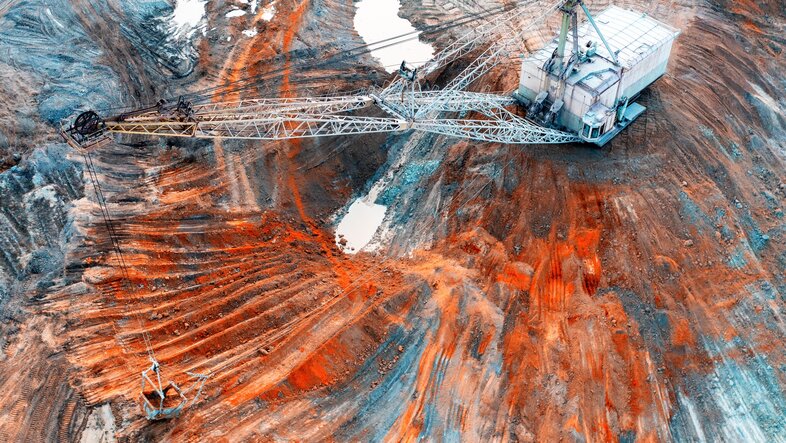

Schon seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte hat die Entdeckung neuer Materialien die Richtung bestimmt, in die sich die Gesellschaft entwickelte. Steinzeit, Bronzezeit, Eisenzeit: Ganze Epochen wurden nach wichtigen Werkstoffen benannt. "Das Experimentieren mit verschiedenen Materialien ist so alt wie der moderne Mensch", sagt die Archäologin Christiana Köhler von der Universität Wien. Heute gibt uns die materielle Kultur, die unsere Vorfahren hinterlassen haben, Auskunft über ihre Lebens- und Wirtschaftsweisen: "In jedem Objekt steckt Wissen über Rohstoffe, Materialien und Fähigkeiten."

Christiana Köhler, die jahrelang in Helwan, einer antiken Stadt südlich von Kairo, geforscht hat und derzeit Ausgrabungen im ägyptischen Abydos leitet, interessiert sich vor allem für das Leben und Arbeiten der einfachen Menschen vor 5.000 Jahren. "Wir haben in Helwan einen riesigen Friedhof freigelegt. Die Objekte, die wir dort gefunden haben, erzählen uns, dass die Bevölkerung gut ernährt war, hart gearbeitet hat und die Teilhabe an gemeinsamer Infrastruktur offenbar gut funktionierte."

Jede Zeit hat ihre typischen Artefakte und Materialien. Interessant sind dabei vor allem auch die verwendeten Rohmaterialien. Am Beispiel Keramik erklärt Köhler das so: "Zur Herstellung von Keramik wird Wasser benötigt, gerade in trockenen Gebieten eine sehr wertvolle Ressource, außerdem Brennmaterial. Die Brennöfen müssen eine Temperatur von mindestens 650 Grad Celsius erreichen. Wo kam das Brennmaterial her? Wer hat die Objekte hergestellt? Hier klappt ein ganzer Fragenkatalog auf, der uns tief in die Gesellschaft und in die Wirtschaft der jeweiligen Zeit hineinführt."

Jede Zeit hat ihre eigene Materialität.Christiana Köhler

Keramik quer durch die Jahrtausende

Laut Köhler ist Keramik das Material, das uns historisch gesehen am meisten geprägt hat: "Es gibt fast nichts Beständigeres; die ältesten bekannten keramischen Artefakte sind nahezu 10.000 Jahre alt." Es sei erstaunlich, dass die Menschen so früh entdeckt haben, wie sie aus Ton oder Lehm, wenn er pyrotechnisch aufbereitet wird, ein dauerhaftes Material fertigen können – ein Meilenstein für die Zubereitung und Aufbewahrung von Nahrungsmitteln.

Heute, Jahrtausende später, ist Keramik immer noch Teil unseres Alltags – und ihr Potenzial ist längst nicht ausgeschöpft: Aufgrund ihrer zahlreichen hervorragenden Eigenschaften werden keramische Materialien vielseitig eingesetzt und gelten als aussichtsreicher Werkstoff der Zukunft, etwa im Bereich Energiespeicherung oder gar für die Raumfahrt.

Der Hype um neue Materialien

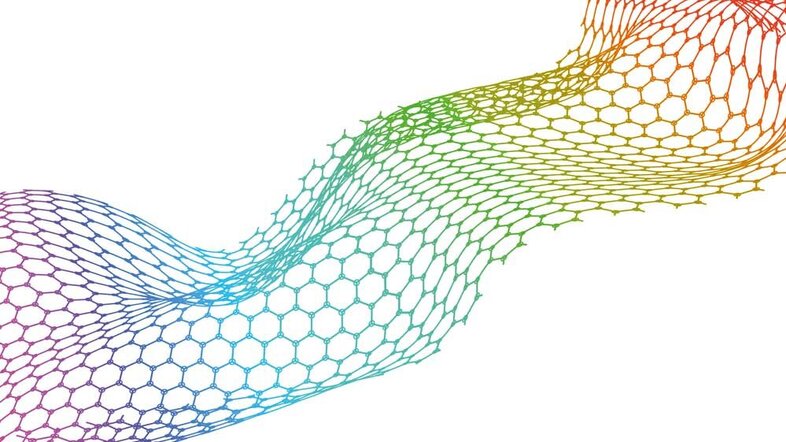

Ob wiederentdeckt, weiterentwickelt oder neu: Wenn ein vielversprechendes Material auf der Bildfläche erscheint, gibt es zunächst oft einen Hype, erklärt Thomas Pichler, Leiter der Forschungsgruppe Elektronische Materialeigenschaften an der Fakultät für Physik. Anfang der 1990er Jahre waren Fullerene, kugelförmige Moleküle aus Kohlenstoffatomen, in aller Munde, seit einigen Jahren sind Graphene und andere zweidimensionale Materialien, wie z.B. sogenannte Übergangsmetall-Dichalcogenide – TMDCs – hoch im Kurs. "Die neuesten Designer-Materialien sind Schichtstrukturen aus zweidimensionalen Materialien, die unter exaktem Winkel gestapelt werden und so komplett neue Eigenschaften wie Supraleitung erhalten", erklärt Pichler.

Vom "Valley of Delusion" aufs "Productivity Plateau"

Diese hoffnungsvolle Phase rund um die Entdeckung eines neuen Materials ist durch einen exponentiellen Anstieg der wissenschaftlichen und medialen Publikationen gekennzeichnet und hält im Durchschnitt fünf Jahre an: "In dieser Zeit werden alle Anwendungsmöglichkeiten abgeklärt, danach kommt man zur harten Arbeit der Optimierung, um die vorhergesagten Eigenschaften auch nutzbar zu machen."

In diesem sogenannten "Valley of Delusion" bleiben laut Pichler nur die erfolgversprechendsten Anwendungen übrig und die "ganz hartnäckigen" Forscher*innen am Ball, um die Materialien auf dem anschließenden "Plateau der Produktivität" für spezifische Anwendungen weiterzuentwickeln. "Bis zur industriellen Produktion vergehen dann oft noch weitere zehn bis 15 Jahre."

Die Crux: So vielversprechend ein neues Material auch ist, damit es für die Wirtschaft interessant wird, muss es viele Kriterien erfüllen, u.a. großflächig produzierbar, leistbar und ungiftig sein – so kommt es vor, dass die Werkstoffe, die schließlich zur Anwendung kommen, oft nur einen Bruchteil der theoretisch möglichen Eigenschaften aufweisen. "Hergestellt wird letztlich oft ein Gemisch, das zwar nur wenige Faktoren besser, aber billig genug ist, um in Massenproduktion zu gehen. Unsere Aufgabe als Forscher und Forscherinnen besteht darin aufzuzeigen, welche Materialien verbesserungswürdig sind."

Das wohl stärkste Material der Welt

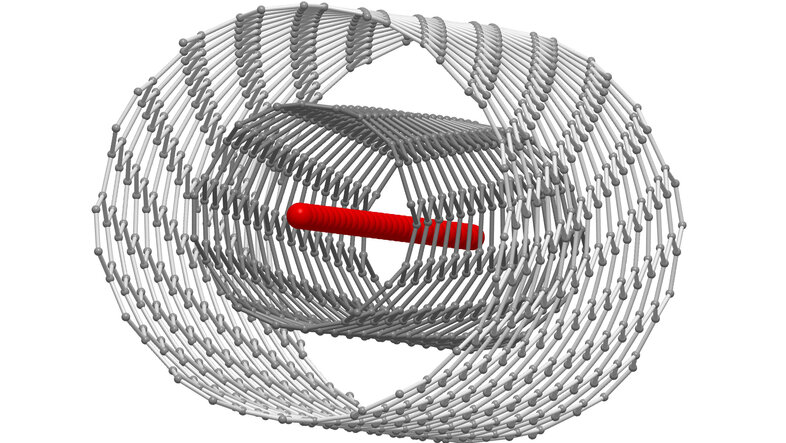

Thomas Pichler ist einer von jenen, die bei den Nanotubes – mikroskopisch kleinen eindimensionalen Kohlenstoffröhrchen, die heute vielseitig eingesetzt werden – am Ball geblieben ist. Mittlerweile stehen auch Designer-Materialien aus zweidimensionalen Schichtstrukturen und ihre Verknüpfung mit Nanoröhren im Fokus seiner Forschung.

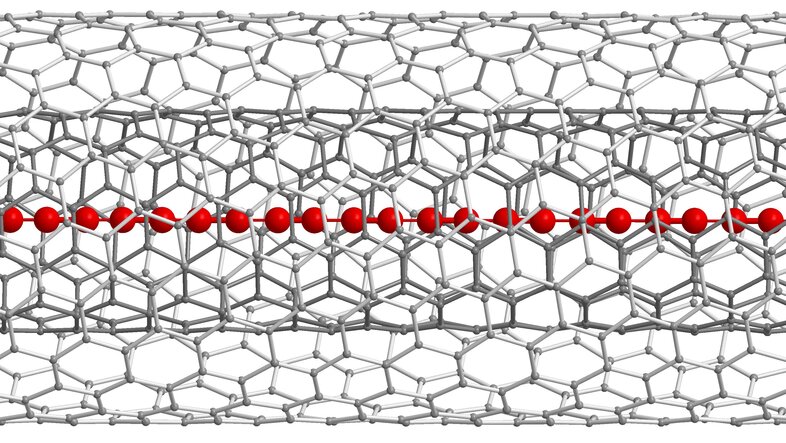

Für einen Hype haben die Uni Wien-Physiker*innen auch schon gesorgt: 2016 gelang es Pichler und seinem Team, die bislang längste stabile eindimensionale Kohlenstoffkette zu erzeugen und damit die Existenz von Carbin (engl. Carbyne) nachzuweisen. Nach diesem Stoff wurde 130 Jahre lang gesucht, er gilt als stärkstes Material der Welt, das Diamant, Graphen und Nanoröhren in vielerlei Hinsicht noch übertreffe. "Wenn jetzt aber eine Firma anruft und fragt, ob sie ein paar Kilo Carbin bestellen können – was übrigens tatsächlich schon passiert ist –, muss ich sie leider vertrösten", schmunzelt Pichler: "Wir haben davon gerade mal ein paar Mikrogramm hier im Labor an der Uni Wien."

Materialeigenschaften auf atomarer Ebene verstehen

Diese geringe Menge reicht dem Physiker völlig, um seinem Forschungsinteresse nachzugehen: der Analyse von Materialeigenschaften. "Erst wenn wir diese bis ins kleinste Detail, auf der Ebene von Atomen und Molekülen, verstehen, können wir sie gezielt verbessern", betont Pichler. Damit einher geht die Notwendigkeit, neue, bahnbrechende Methoden zu entwickeln, um die immer kleiner, immer feiner werdenden Materialien zu untersuchen. "Und das ist etwas, das wir an der Uni Wien besonders gut können", freut sich der mehrfach ausgezeichnete Wissenschafter, der ebenso gerne an der Verbesserung der Forschungsgeräte tüftelt wie er sie anwendet.

Alle Materialien können immer noch besser werden, das ist ein unendliches Spielfeld.Thomas Pichler

Derzeit arbeitet sein Team im groß angelegten, von der EU geförderten Projekt MORE-TEM an einem Elektronen-Nanospektrometer, das es erstmals ermöglichen soll, die Eigenschaften verschiedener moderner Nanomaterialien zu bestimmen. Zum Beispiel um zu verstehen, was überhaupt im Inneren einer Batterie vor sich geht. Oder die Grundlage für die Entwicklung eines Supraleiters zu schaffen, der unter Alltagsbedingungen Strom ohne Verlust leiten kann, was als "heiliger Gral" der Materialwissenschaften gilt.

Materialforschung nach dem Baukasten-Prinzip

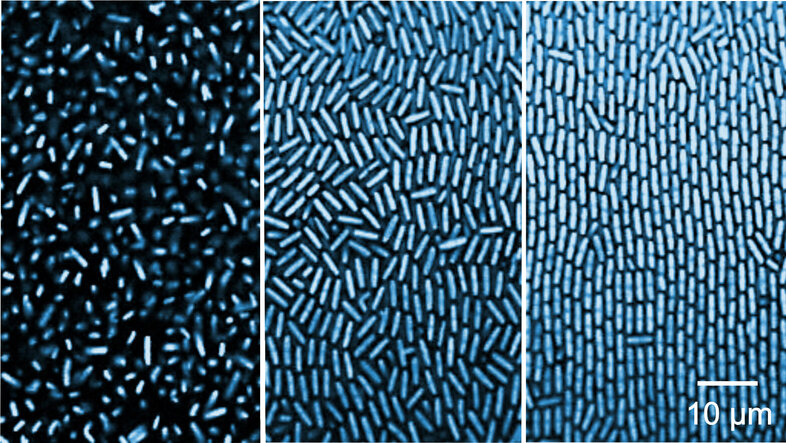

Ziel der modernen Materialforschung ist es, die Eigenschaften von Werkstoffen auf Nano-Ebene kontrollierbar zu machen: "Dazu spielen wir Lego mit ihnen: Wir stecken die Moleküle auf unterschiedliche Weise zusammen und verändern dadurch ihre Eigenschaften", erklärt Jia Min Chin, Forschungsgruppenleiterin am Institut für Funktionelle Materialien und Katalyse der Fakultät für Chemie. Ihre besondere "Spielwiese" sind sogenannte metallorganische Gerüstverbindungen, kurz MOFs (metal-organic frameworks): molekulare Materialien, die sowohl aus organischen als auch aus anorganischen Molekülen bestehen und laut Chin "das Beste aus beiden Welten" vereinen.

MOFs sind 1.000-mal kleiner als ein Sandkorn. Dennoch ist ihre Oberfläche sehr groß: Ein Gramm des Materials kann die Oberfläche von mehr als einem Fußballfeld aufweisen, was einer Fläche von ca. 8.000 m² entspricht. "Zurückzuführen ist das auf die Oberfläche seiner Poren, die man sich ähnlich einem Schwamm vorstellen kann", erklärt die junge Chemikerin, die in Singapur und England geforscht und ihren PhD am MIT bei Nobelpreisträger Richard R. Schrock absolviert hat.

Dabei sind die Kleinteilchen auch noch extrem vielseitig: "Man kann sie modulartig und vor allem sehr präzise zusammensetzen, jedes Teil hat dabei eine ganz bestimmte Eigenschaft – das kann man sich in etwa so vorstellen, als würde man ein Auto mit speziellen Fähigkeiten auf molekularer Ebene designen." In ihrem aktuellen Projekt beschäftigt Chin die Frage, wie man die vielversprechenden MOFs mit Hilfe von elektromagnetischen Feldern gezielt manipulieren kann (mehr dazu im Videobeitrag).

Von der Natur inspiriert

In ihrer Forschung lässt sich Jia Min Chin gerne von der Natur inspirieren. In einer aktuellen Arbeit, gemeinsam mit der PhD-Studentin Tanja Eder, haben sich die Forscherinnen beispielsweise den Fangmechanismus einer fleischfressenden Pflanze zum Vorbild genommen, um mit industriellen Partnern ein lange bekanntes Problem im Flugverkehr zu lösen: "Um die Tragflächen eines Flugzeugs eisfrei zu halten, müssen viele Chemikalien und ein hohes Ausmaß an Energie eingesetzt werden. Uns ist es gelungen, eine neue Oberfläche zu entwickeln, an der das sich bildende Eis einfach abrutscht." Inspirieren ließen sich die Wissenschafterinnen vom glatten Rand der Fallen an den Blättern der Kannenpflanze (Nepenthes).

"Natürliche Strukturen im Labor nachzubauen, ist eine der größten Herausforderungen der Materialwissenschaft", betont die Chemikerin. Muschelschalen oder Knochen zum Beispiel haben eine geniale, hochkomplexe Architektur, die vielerlei Belastungen standhält. Sie zu rekonstruieren ist zwar bisher nicht gelungen, dennoch versuchen Wissenschafter*innen überall auf der Welt, die Tricks der Natur zu verstehen und davon zu lernen. "Insbesondere auch wenn es darum geht, nachhaltige, recyclingfähige Materialien herzustellen – darin ist die Natur ungeschlagen."

Willkommen im Plastikzeitalter

Recycling ist das Stichwort, das uns ans Institut für Wissenschafts- und Technikforschung der Universität Wien führt. Hier analysieren die Sozialwissenschafterin Ulrike Felt und ihr Team die Prozesse, aus denen neue Materialien hervorgehen, welche Versprechen damit verbunden sind und welche "kollateralen Zukünfte" am Ende des Innovationslebens eines Materials stehen. "Über das Leben von Materialien, nachdem sie ihren Primärzweck erfüllt haben, diskutieren wir als Gesellschaft leider oft erst dann, wenn es bereits zu spät ist", bedauert die Sozialwissenschafterin, die sich in ihrem aktuellen Projekt "Innovation Residues" mit den Hinterlassenschaften großer Innovationsfelder beschäftigt.

Nicht alles Neue ist automatisch auch Fortschritt.Ulrike Felt

"Das Beispiel Kunststoff zeigt, dass Materialien im Stande sind, ganze Gesellschaften umzuschreiben und neue Abhängigkeiten zu schaffen", erklärt Felt. Massentauglich wurde Plastik in den 1950er Jahren – seit damals hat sich die Produktion laut OECD um das 230-fache erhöht. So wichtig und scheinbar unersetzlich das vielseitige Material in vielen Lebensbereichen geworden ist (man denke nur an die Medizin): Plastikmüll gehört zu den größten Umweltproblemen unserer Zeit. Winzige Plastikpartikel sind mittlerweile an jedem entlegenen Fleckchen Erde und sogar in unseren Körpern zu finden, mit bisher unabsehbaren Langzeitfolgen.

Plastik und Gesellschaft

An der Universität Wien wird das Thema Plastik in Umwelt und Gesellschaft umfassend und aus verschiedenen Fachrichtungen beleuchtet; verschiedene Teams, wie unter anderem die Polymer & Composite Engineering Group unter der Leitung des Chemikers Alexander Bismarck, beschäftigen sich mit der Entwicklung erneuerbarer grüner Materialien.

- Mehr Infos zur Forschung an der Fakultät für Chemie und an der Fakultät für Physik

Kunststoffe zum jetzigen Zeitpunkt aus dem Umlauf zu nehmen, sei allerdings nahezu unmöglich, so die Einschätzung von Felt. Die Single Use Plastic Directive, die seit 2019 den Vertrieb bestimmter, zum einmaligen Gebrauch vorgesehener Kunststoffartikel (etwa Strohhalme oder Plastiksackerl) verbietet, sei ein Versuch, überflüssiges Plastik zu reduzieren. Ein Anfang, der allerdings bisweilen schon innerhalb der EU-Grenzen sein Ende finde: "Es braucht mehr Mut und weitreichendere Maßnahmen seitens der Politik", so die Uni Wien-Forscherin.

Aus welchem Stoff wird unsere Zukunft sein?

Welches Material der nächsten Epoche seinen Stempel aufdrücken wird, bleibt abzuwarten. Für jeden Werkstoff gibt es jeweils unterschiedliche Spezialist*innen, die verschiedene Ansätze verfolgen. Einer davon – oder ein Zusammenspiel mehrerer? – wird sich letztlich durchsetzen.

Dabei sei vor allem die Zusammenarbeit der Disziplinen wichtig, sind sich die Forscher*innen einig: Denn um die komplexen Probleme der heutigen Zeit zu lösen, braucht es den Blick über den Tellerrand und breite Kooperationen, in der Forschung, und zwischen Wissenschaft und Industrie. "Dabei müssen wir von Anfang an auch mitdenken, was wir bewusst hinterlassen wollen und was nicht", sind sich die Archäologin und die Chemikerin einig.

Soviel können wir jetzt schon sagen: Den einen perfekten Stoff für unsere Zukunft gibt es nicht, jedenfalls nicht aus Sicht der Materialforschung, so der Physiker: "Jedes Material kann immer noch verbessert werden!" In welchem Rahmen das passiert, darüber müssen Wissenschaft, Politik und Gesellschaft gemeinsam nachdenken, sagt die Sozialwissenschafterin abschließend, denn: "Was das Material der Zukunft wird, bestimmen letztlich wir als Gesellschaft."

Geballte Forschungspower für eine emissionsfreie Zukunft

Im neuen Cluster of Excellence "Materialien für Energiekonversion und Speicherung" bündeln Universität Wien, TU Wien, IST Austria und Universität Innsbruck ihre Forschungspower, um neue Materialien für eine emissionsfreie Zukunft zu entdecken. Von der Uni Wien sind Leticia González und Davide Bonifazi von der Fakultät für Chemie sowie Jani Kotakoski und Georg Kresse von der Fakultät für Physik mit an Bord. Mehr Infos

Sie publiziert regelmäßig in renommierten Fachjournalen und ist Teil des großangelegten "Middle Egypt Projects", das in Kooperation mit dem Staatsministerium für Antiquitäten in Ägypten durchgeführt wird.

Er koordiniert das internationale ERC-Projekt MORE-TEM und ist Doktoratsstudienprogrammleiter für die Physik.

Ihr Ziel ist die Entwicklung neuartiger Materialien, indem sie von Vorbildern aus der Natur lernt, mit einem Schwerpunkt auf nachhaltigen und Energieanwendungen. Sie ist fasziniert von der wundersamen Eigenschaften von Alltagsgegenständen und möchte ihre Studenten mit ihrer Begeisterung für die Entwicklung neuer Materialien anstecken.

Sie koordiniert das ERC-Projekt Innovation Residues, leitet die interfakultäre Forschungsplattform Responsible Research and Innovation in Academic Practice an der Universität Wien und ist Mitglied der Forschungsplattformen Governance of Digital Practices sowie PLENTY – Plastics in the Environment and Society.

- Podiumsdiskussion zur Semesterfrage am 15. Jänner 2024

- Lehrveranstaltungen im WS 23/24 rund um das Thema "Materialien"

- Masterstudium "Chemie und Technologie der Materialien" der Uni Wien und TU Wien

- YouTube-Video zum Masterstudium "Chemie und Technologie der Materialien"

- Institut für Ägyptologie der Historisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät

- Presseaussendung (09. Okt. 2023): Neue archäologische Entdeckungen am Grab der Meret-Neith in Abydos

- Forschungsgruppe Electronic Properties of Materials der Fakultät für Physik

- Institut für Funktionelle Materialien und Katalyse der Fakultät für Chemie

- Institut für Wissenschafts- und Technikforschung der Fakultät für Sozialwissenschaften